AI閱讀分析中...

4月,中國食品發(fā)酵研究院副院長王德良教授團隊在國際權威期刊《Food Chemistry》(食品化學,,IF = 8.5,,CiteScore 16.3)發(fā)表了題為《Exploration and characterization of flavor compounds in Chinese whiskies: Qingke whisky and Mongolian oak barrel aging via GC×GC and multivariate analysis》“(中國威士忌中風味化合物的探索與表征)的最新成果。

王德良向「#好酒地理局」表示,,這項研究填補了國際威士忌研究領域?qū)Α胺莻鹘y(tǒng)原料與本土木材”的長期空白,,也為全球風味科學開辟了新的探索方向,。

中式風味

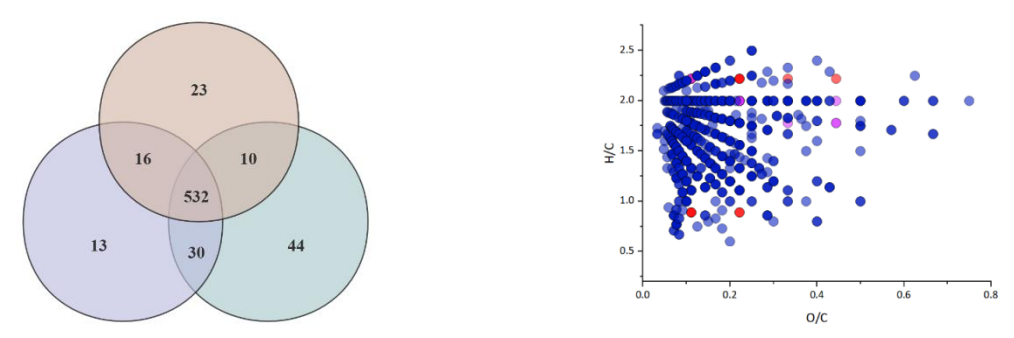

王德良團隊采用多維分析技術(GC×GC、SPME-GC-MS,、HPLC)和多元統(tǒng)計方法,,揭示了中國威士忌的獨特化學標記物及其感官意義,初步描繪出中國特色威士忌的分子風味地圖,。

研究中發(fā)現(xiàn),,中國威士忌中存在一些在傳統(tǒng)蘇格蘭或美式威士忌中較少出現(xiàn)或未被重點研究的風味化合物,表現(xiàn)出明顯的地域特色和原料特異性,。

作為高原作物,,青稞富含β-葡聚糖,具備調(diào)節(jié)血糖,、降脂降壓等多種健康益處,。

研究發(fā)現(xiàn),,與傳統(tǒng)大麥相比,,青稞發(fā)酵產(chǎn)生的酯類化合物含量更高,主要包括乙酸乙酯,、乳酸乙酯,、己酸乙酯等,帶來更明顯的果香,、花香和奶香,,風味輪廓更柔和、輕盈和芳香,。而傳統(tǒng)大麥威士忌通常酯類較少,,風味更多體現(xiàn)為麥芽香、堅果香,、煙熏感,。

盡管青稞不具備像“泥煤味”那樣的強烈特征,但其高酯特性可形成具有識別度的“東方酯香型”風格,,成為中國青稞威士忌獨特的標志性風味標簽,。

王德良說,這種標簽可與“泥煤味”并列,,代表中國高原產(chǎn)區(qū)風味特色,。

在橡木桶材料方面,研究中所提到的蒙古櫟(Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.)是殼斗科櫟屬植物?!对娸嫛分杏杏涊d:“柞,,堅軔之木?!惫糯墨I亦有“其葉附著甚固”之說,,因而蒙古櫟又常被稱為“柞樹”。

蒙古櫟原產(chǎn)于中國東北西部興安嶺以南地區(qū),,主要生長在中國黑龍江、吉林,、遼寧,、內(nèi)蒙古、河北,、山東等省區(qū)。蒙古櫟樹干是珍貴的木材,,其質(zhì)地堅硬,,比重大,耐腐蝕能力強,,耐水浸,、紋路美觀,在家具制造,、車輛造船以及建筑等多個領域廣泛應用,。

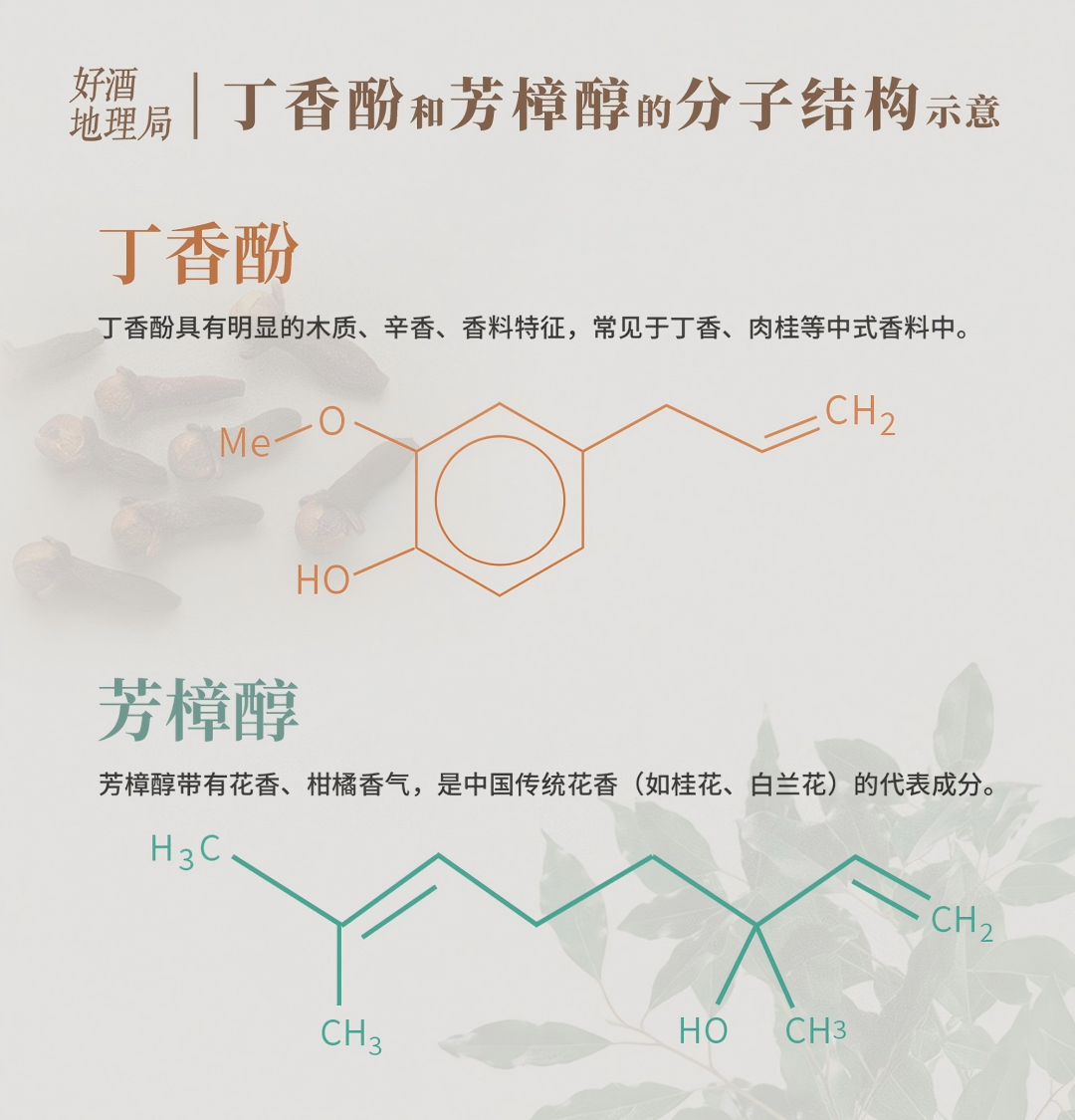

王德良團隊的研究揭示了蒙古櫟相較法國與美國橡木,丁香酚(Eugenol)和芳樟醇(Linalool)含量特別突出,,構建出具有東方特色的香氣輪廓,。

制圖@好酒地理局

丁香酚具有明顯的木質(zhì)、辛香,、香料特征,,常見于丁香、肉桂等中式香料中,;芳樟醇則帶有花香,、柑橘香氣,是中國傳統(tǒng)花香(如桂花,、白蘭花)的代表成分,。

此外,蒙古櫟橡木桶中特有的CHOS(含硫)和CHON(含氮)化合物比例,,也進一步增強煙熏和奶油感,,為酒體注入新的感官層次,。

在分析過程中,,王德良團隊發(fā)現(xiàn)青稞基酒與傳統(tǒng)大麥威士忌在風味物質(zhì)的分布上存在顯著差異,,這些差異幫助他們確認了青稞作為原料在威士忌風味上的獨特性,為未來開發(fā)獨特的“青稞風味”奠定了基礎,。

而在驗證這些發(fā)現(xiàn)時,,與傳統(tǒng)威士忌的風味對比模型的準確度也讓他們更加確信,青稞和蒙古櫟的結合確實有可能開辟出一條具有中國特色的威士忌風味道路,。

重要一步

“這項研究不僅是中國威士忌風味研究領域首批發(fā)表于國際高水平英文期刊的成果之一,,還標志著中國威士忌研究從行業(yè)實踐邁向國際學術前沿的重要一步?!?/span>

王德良表示,,過去,盡管中國威士忌在生產(chǎn)實踐中展現(xiàn)了諸多創(chuàng)新(如本地谷物應用,、獨特桶型開發(fā),、固態(tài)發(fā)酵工藝等),但面向國際讀者,、以英文發(fā)表的系統(tǒng)性研究仍然十分稀缺,,尤其缺乏關于中國本土原料與工藝風味機制的深入闡釋。

他提出,,本研究被國際權威期刊《Food Chemistry》收錄,,本身就具有重要意義。作為國際食品化學與風味科學領域的頂級期刊,,《Food Chemistry》對研究的創(chuàng)新性,、科學性和國際關注度要求極高。

這項成果至少在以下三個方面體現(xiàn)了國際學術界對中國威士忌獨特性的認可:

認可中國原料與工藝的獨特科學價值:選用青稞與蒙古櫟桶展示了地域特色,,具有科學層面的探討空間,,這種創(chuàng)新組合被視為可與傳統(tǒng)威士忌體系對話的“本土變量”。

驗證中國風味表達的國際意義:該研究從分子層面對風味物質(zhì)進行解析,,使用國際通用的分析方法與感官評價體系,,增強了中國威士忌研究成果在國際上的可比較性與可重復性,促使中國風味表達具備學術普適性,。

推動國際威士忌研究范式多元化:長期以來,,國際學術界聚焦于蘇格蘭、美國、日本威士忌的成分分析與風味演化路徑,,該研究則為國際研究者提供了來自中國的新樣本,,拓展了風味科學的地理邊界與研究視角。

綜上所述,,本研究的發(fā)表成為中國威士忌風味研究“走出去”的關鍵節(jié)點,,也表明國際學術界正在逐步認可并期待來自中國的獨特風味知識體系與技術表達。

作為中國威士忌風味首批探索者之一,,王德良最希望本研究在產(chǎn)業(yè)端產(chǎn)生的具體影響是推動中國威士忌建立起具有“原料-工藝-風味”系統(tǒng)邏輯的本土化表達路徑,。

其中包括:推動青稞基酒的風味標準與產(chǎn)業(yè)占比逐步明確,為高原特色原料正名,。

推動本土橡木桶,,尤其是蒙古櫟的適用性與風味優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)形成更高認知與實際應用比例,逐步提高替代率,。

更重要的是,,以科學研究為支撐,催生出“東方風味”這一獨立的中國威士忌風味流派,,在全球威士忌格局中占據(jù)一席之地,,使中國不再是模仿者,而是風味創(chuàng)新的引領者,。

王德良也坦言,,這項工作只是開創(chuàng)性的一步,但希望能夠為未來中國威士忌風味研究和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新的思路與啟發(fā),。

關鍵突破

“中國威士忌風味研究,目前正處于從探索性階段向系統(tǒng)化發(fā)展的過渡期,?!?/span>

王德良提出,行業(yè)已開始關注中國威士忌地域原料,、本土橡木以及工藝對風味形成的影響,,但是目前整體仍以零散個案和初步感官分析為主,缺乏系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫支撐和統(tǒng)一的風味評價標準,。

“未來3到5年內(nèi),,中國威士忌風味研究亟需完成的第一個關鍵突破,可能是在國際公認的平臺上,,建立并發(fā)布首個中國威士忌風味圖譜或數(shù)據(jù)庫,。”

王德良認為,,這不僅意味著中國威士忌風味將從經(jīng)驗描述走向系統(tǒng)化表達,,也標志著中國原料與工藝被正式納入全球風味科學的話語體系。

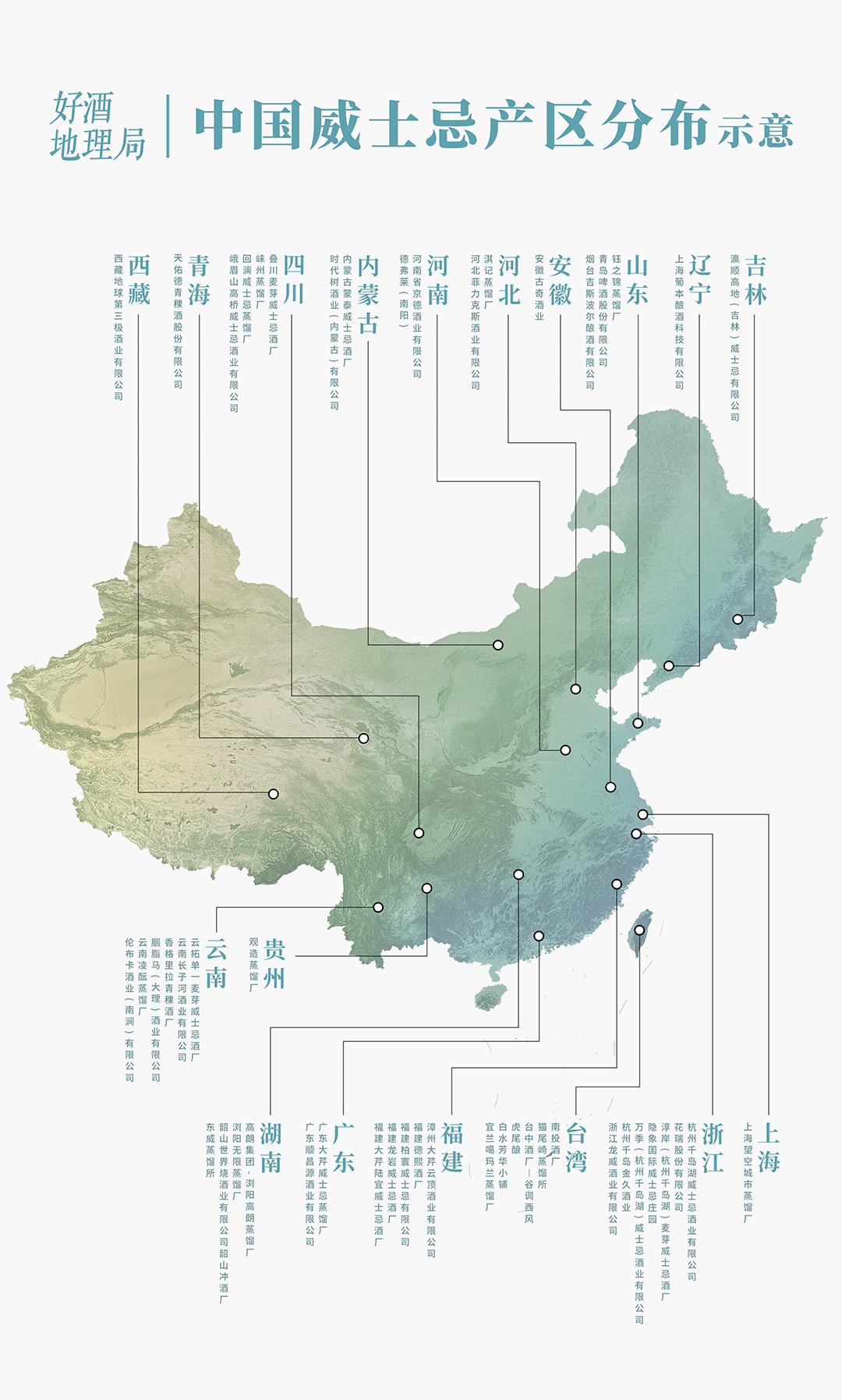

據(jù)嘉世咨詢研究統(tǒng)計,近年來,,國內(nèi)威士忌酒廠的投資建設步伐顯著加快,,涵蓋傳統(tǒng)白酒企業(yè)(如洋河、郎酒)拓展烈酒板塊的威士忌項目,,以及酒精飲料企業(yè)的跨界參與,,還有保樂力加、帝亞吉歐等國際知名酒企的產(chǎn)能布局,。

據(jù)行業(yè)相關統(tǒng)計,,截至2024年底,國內(nèi)已涌現(xiàn)49個威士忌酒廠項目,。

制圖@好酒地理局

從地域分布觀察,,國產(chǎn)威士忌酒廠遍布全國12個省市自治區(qū),形成了以福建,、浙江,、云南、四川等為核心的威士忌產(chǎn)業(yè)集群,。各區(qū)域憑借獨特的地形,、山川與氣候條件,酒廠依托當?shù)厮撂厣?,能夠打造出各具風味的威士忌產(chǎn)品,,進一步豐富了國產(chǎn)威士忌的市場格局。

為迎合國內(nèi)消費者的口味,,國產(chǎn)威士忌在原料,、發(fā)酵工藝、蒸餾設備,、陳釀橡木桶以及口味調(diào)配等方面進行了本土化創(chuàng)新,。參照日本威士忌產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗,雖然其發(fā)展較晚,,但憑借其特有的亞洲風味與本土文化元素,,其占據(jù)了世界威士版圖的重要一席。

與日本相比,,中國飲食文化的根基更為深厚,,主導本土消費偏好的能力更強,預計威士忌本土化創(chuàng)新將更加深入,。

王德良認為,,通過系統(tǒng)收集不同產(chǎn)區(qū)、原料(如青稞),、桶型(如蒙古櫟)的風味成分及感官數(shù)據(jù),,并借助組學技術與感官科學方法形成標準化描述,,中國威士忌將具備“可測量、可比對,、可傳播”的風味語言——這對于推動品牌國際化,、指導產(chǎn)品開發(fā)與品質(zhì)控制、以及建立中國特色風味流派具有里程碑意義,。

但是,,王德良特別提出,研究中所涉及到的“地域原料+本土橡木”協(xié)同模式,,雖然展現(xiàn)出中國威士忌獨特的風味潛力,,但在國際化過程中需優(yōu)先突破以下市場認知障礙:

原料合法性與認知壁壘,國際消費者對大麥有明確預期,,而青稞等地域原料尚未被廣泛理解為“威士忌原料”,,需通過科學溯源與文化講述建立其“正統(tǒng)性”。

橡木桶影響力的認知差距,,法國,、美國橡木已經(jīng)建立起風味認同,而蒙古櫟等本土橡木缺乏國際認知度,,需強調(diào)其賦香邏輯和感官優(yōu)勢,,提升接受度。

風味與身份標簽的錯位,,國際市場普遍將威士忌與“煙熏”“泥煤”等經(jīng)典標簽綁定,,而中式威士忌以酯香、花果香為主,,容易被誤解為“輕盈”或“不正宗”,,因此,需構建屬于“中國風格”的清晰風味語言體系,,讓消費者理解這種差異是創(chuàng)新而非偏離,。

總體而言,需通過教育,、品鑒和文化敘事三位一體的傳播方式,,重塑市場對中國威士忌“成分-工藝-風味”邏輯的系統(tǒng)認知,。

他提出,,未來,參考白酒領域已較為成熟的風味組學研究路徑,,引入組學技術如代謝組學,、風味組學、高通量質(zhì)譜和多變量統(tǒng)計模型等,,有望顯著加快中國威士忌風味的研究進程,。

這種跨學科的方法不僅能提升風味物質(zhì)識別的深度和廣度,,還能更精準地建立風味與原料、工藝,、產(chǎn)區(qū)之間的關聯(lián),,有助于推動本土威士忌從“風味經(jīng)驗”走向“科學表達”,實現(xiàn)標準化,、風格化和國際化的發(fā)展,。

風味表達的革新,終將推動文化認知的更新,。中國威士忌,,正以冷靜而堅定的步伐,走向全球風味科學的話語前沿,。