1956年,正值我國“一五計劃”深入推進的關(guān)鍵時期,國家亟需科技與知識分子的力量,,助力現(xiàn)代化建設(shè)。

同年1月,,北京召開“全國知識分子問題會議”,;3月,“國家科學規(guī)劃委員會”宣告成立,,陳毅任主任,,集合全國頂尖科學家,編制了新中國首個系統(tǒng)性科技發(fā)展藍圖——《1956-1967年科學技術(shù)發(fā)展遠景規(guī)劃》,。這份被譽為“兩彈一星”奠基文獻的規(guī)劃,,為國家未來十余年的科技騰飛奠定了基礎(chǔ)。

10位科學界核心代表中,,竟有4位來自江南小城宜興——周培源,、蔣南翔、潘菽,、唐敖慶,,四位大學校長的身影,映照出宜興深厚的文脈,。

這里,,是名副其實的“院士之鄉(xiāng)”“教授之鄉(xiāng)”。從徐悲鴻,、吳冠中,,到胡煥庸,再到數(shù)十位院士,、百余位高校校長,,這片土地人才輩出。

▎宜興太湖觀景臺日出,。圖源@視覺中國

同時,,宜興更是千年“陶都”。 七千年制陶史,,紫砂技藝代代相傳,,是中國陶藝的靈魂象征,。

如今,科技的力量正為這門古老工藝注入新動能,。

近日,,“汾酒紫砂研究院”的成立,正是一次文化與科技,、傳統(tǒng)與現(xiàn)代的深度對話,。汾酒股份公司總工程師韓英表示,研究院將圍繞工藝研發(fā),、科技賦能,、文化表達、市場拓展等多個維度,,探索清香型白酒與紫砂陶藝的跨界融合之路,。

當非遺遇上非遺,一瓶酒的故事,,或許正悄然打開傳統(tǒng)文化走向未來的大門,。

神奇的宜興紫砂

宜興位于江蘇與浙、皖兩省交界處,,南部為丘陵山地,,北部為沖積平原。

“三山二水五分田”是宜興天然的自然稟賦,,特別是它的西南山區(qū)(今宜興丁蜀,、湖滏、張渚,、西渚)一帶蘊藏著豐富的陶土資源,。

制圖@好酒地理局

宜興陶土遍布南部丘陵山區(qū),是頗為發(fā)育的古生代地層,,地質(zhì)剖面中比較完整、連續(xù),,且分布較為廣泛,,具有明顯的特征和可觀的厚度。

其大約形成于200億-400億年前,,由于地殼升降不平衡形成系列內(nèi)陸湖泊,,他處堅硬巖石風化形成粘土物質(zhì),借助風,、水的搬運作用,,粘土顆粒及其他礦物漂移到湖泊沉積下來,形成二次粘土,,經(jīng)年累月周而復始地多次沉積形成了具有層狀結(jié)構(gòu)的堅硬,、半堅硬巖石,。

制圖@好酒地理局

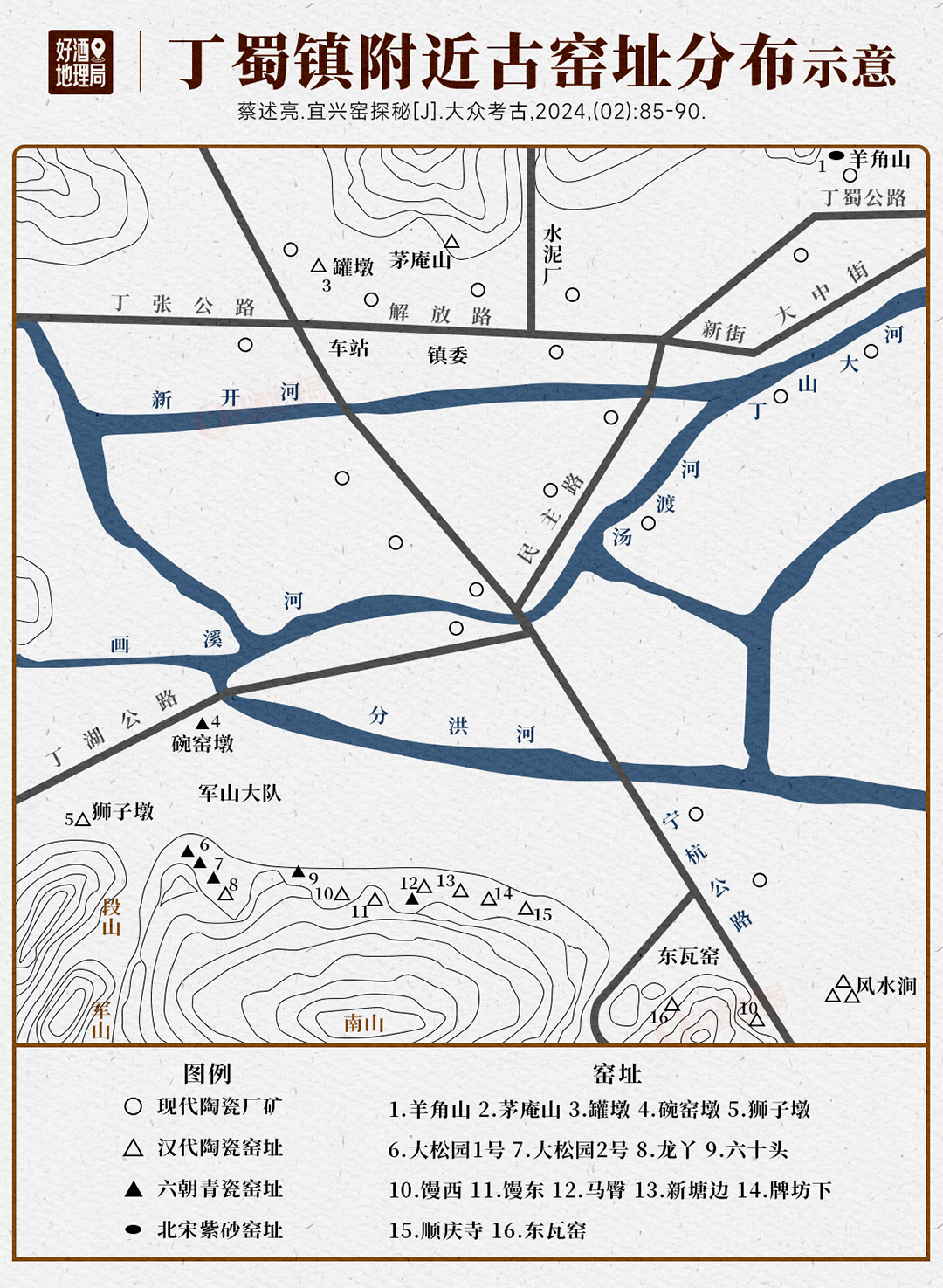

從新石器時代起,宜興的先民們就已經(jīng)開始利用本地陶土制陶燒瓷,,留下了許多古老的窯址遺跡,。

制圖@好酒地理局

其中,宜興紫砂陶與云南建水紫陶,、廣西欽州坭興陶,、重慶榮昌安陶并稱為中國四大名陶。

“紫砂”是民國以來宜興人對“紫泥,、紅泥,、綠泥以及團泥(又稱段泥)”這四種原生礦土的總稱。

制圖@好酒地理局

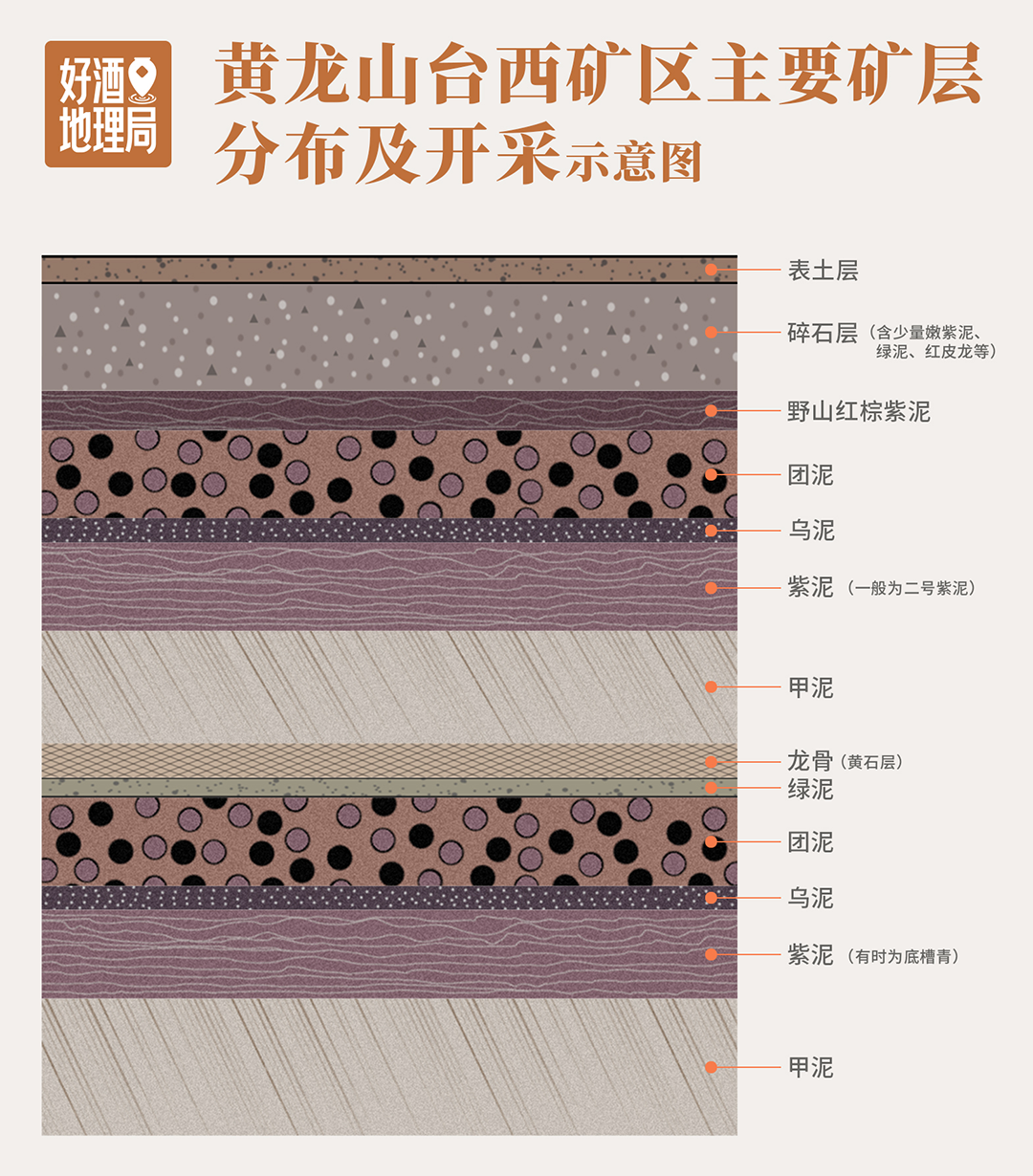

紫砂礦潛藏在巖層之中,,有近地表層的礦脈,,也有地表深處,不同層與層之間的夾層礦脈,。由于礦脈層之間的水分呈不斷地向下滲透,,向上蒸發(fā)的態(tài)勢,完全脫水的紫砂礦在底層壓力下就會產(chǎn)生巖化,,這樣獨特的現(xiàn)象造成了紫砂礦層生成了不同種類的紫砂礦料,。

▎該礦層常見于黃龍山臺西礦區(qū),是紫泥,、底槽青,、野山紅棕紫泥、綠泥,、團泥等礦料的主要出產(chǎn)礦層,。礦層開采圖片僅為剖面圖局部,上層紫泥與下泥層的實際分布狀況未能展現(xiàn),。制圖@好酒地理局

然而,,“紫砂礦”并非只有宜興才有,我國浙江,、安徽,、遼寧等多地都有分布。但宜興地區(qū)所產(chǎn)紫砂泥,,具有獨特的團粒結(jié)構(gòu)和雙重氣孔結(jié)構(gòu),,這種泥料不僅具有良好的可塑性,而且其干燥收縮率也較小,,這使得成品在燒造過程中不易變形,。更重要的是,紫砂泥在無需添加其他原料的情況下即可單獨成陶,。

為什么宜興紫砂這么特別,?

中國紫砂史研究學者,、《江蘇陶瓷》雜志編委袁野綜合了目前科學界對太湖成因以及周邊地質(zhì)、氣象的研究成果,,提出了一個大膽猜想:“紫砂之泥天上來,。”袁野認為,,沒有太湖,,可能就沒有宜興紫砂。

太湖是我國東部的大湖,,關(guān)于其成因,,有多種說法,主流的包括隕石撞擊,、潟湖演化,、構(gòu)造陷落等。

其中關(guān)于隕石撞擊說,,南京大學的專家們在太湖周邊的巖石上發(fā)現(xiàn)了只有在超強撞擊下才會出現(xiàn)的特殊痕跡(震裂錐,、沖擊變形紋)。

制圖@好酒地理局

這個撞擊影響巨大,。袁野推測,,撞擊產(chǎn)生的巨大沖擊波可能波及到了附近的宜興地區(qū)(紫砂的產(chǎn)地),震動了地下的巖石,,形成了很多裂縫和空洞,。撞擊產(chǎn)生的塵埃和碎石,隨著水流慢慢填進這些巖石的縫隙里,,經(jīng)過成千上萬年的沉積和變化,,最終形成了獨特的、多種顏色伴生的紫砂泥礦,。

這解釋了為什么只有太湖邊的紫砂泥如此特別,,擁有獨一無二的“雙氣孔”結(jié)構(gòu),其他地方所謂的“紫砂”都無法相比,。

在宜興當?shù)?,人們還發(fā)現(xiàn)一種叫“土骨”的奇怪東西,似土非土,、似石非石,、質(zhì)地堅硬,。袁野發(fā)現(xiàn),,這種“土骨”和在太湖湖底找到的“石棍”(沖擊濺射物)成分很像。

宜興人早就知道把“土骨”按一定比例摻進紫砂礦里,,就能燒制出頂級的“天青泥”,。用天青泥做的紫砂壺,,泡茶味道特別好,有淡淡的甘甜味,,據(jù)說長期使用還能幫助改善貧血,。這種壺透氣性極佳,壺身很輕,,表面有細小的孔洞(鐵坑),,卻滴水不漏,養(yǎng)壺的效果也特別快,。

▎天青泥隸屬于紫泥類,,制陶燒造后呈黯肝色,砂性重,,砂透感強烈,,凍梨色,燒造溫略低時則非常明顯,。圖源@視覺中國

“土骨”成分分析顯示,,其含有很高的鐵等元素,這很可能就是隕石撞擊的產(chǎn)物,。

袁野認為,,如果沒有那次驚天動地的隕石撞擊形成太湖,并改變宜興地下巖石的結(jié)構(gòu),,可能就不會有今天如此神奇的宜興紫砂,。

作為我國唯一現(xiàn)存以拍打泥片手法成型的傳統(tǒng)制陶工藝,2006年,,宜興紫砂陶制作技藝被列入第一批國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄傳統(tǒng)技藝類,。

在七千多年的歷史長河中,盡管窯場興衰更替,,窯火卻從未熄滅,。人類在此棲居已有一萬年,制陶歷史逾七千年,,建城超過兩千年,,貢茶文化綿延千余年——這些共同構(gòu)成了宜興深厚的歷史底蘊。

薪火相傳,、生生不息,、不斷創(chuàng)新的陶瓷文化,更是這座城市的根脈與靈魂所在,。

茶酒同源,,器為載道

關(guān)于紫砂壺的起源,眾說紛紜:有人說源于宋代,有人說是元代,,也有人說是明代,。

但根據(jù)目前考古和文獻的綜合研究,比較靠譜的說法是:紫砂壺真正誕生于明代中期,,尤其是在明朝正德年間(16世紀初),。

明太祖朱元璋登基后,為了簡化貢茶制度,,下令“廢團茶,,興散茶”。

明末,,江蘇江陰人周高起寫了一本書,,叫《陽羨茗壺系》。書里開篇就說:“壺與茶具,,用處一耳……近百年中,,壺黜銀錫及閩豫瓷,而尚宜興陶,?!?/span>

▎宜興紫砂壺。圖源@視覺中國

可見,,飲茶方式的轉(zhuǎn)變,,直接帶來了對新式茶具的需求——過去的銀壺、錫壺和瓷壺不再合適,,人們開始尋找新的泡茶容器,,由此助力了宜興紫砂壺的興起。

那誰最早做出了紫砂壺呢,?

《陽羨茗壺系》記載,,最早會做紫砂壺的是宜興金沙寺的一位和尚,名字已經(jīng)失傳,。不過后來,,一位名叫“供春”的書童跟著和尚學藝,掌握了制壺的本事,。他也因此成了紫砂壺歷史上第一位有名有姓的匠人,。

紫砂壺不僅在國內(nèi)受歡迎,還被葡萄牙商人帶到了歐洲,?!兑伺d縣志》記載:明末時期,紫砂制品遠銷海外,,被歐洲人稱為“紅色瓷器”,,大受歡迎……

圖源@視覺中國

紫砂的故事,,不止于茶。

在器物的世界里,,茶具與酒器本是同根而生,承載著國人千年的生活方式與文化記憶,。

成語“以茶代酒”源于東漢,,《三國志·吳書》記載,吳末帝孫皓嗜酒如命,,賓客來訪不論酒量,,必令豪飲七升以上。大臣韋曜酒量不濟,,但地位重要,,孫皓只好偷偷以茶代酒以示寬容。

圖源@AI生成

這段故事,,成就了“以茶代酒”一詞的文化源頭,,也側(cè)面印證了茶具在那時與酒器的某種共通性。

歷史專家普遍認為,,在漢代以后,、隋唐以前,盡管已有出土的專用茶具出現(xiàn),,但食具和包括茶具,、酒具在內(nèi)的飲具之間,區(qū)分也并不十分嚴格,,在很長一段時間內(nèi),,兩者是共用的。

隨著時間推移,,茶酒文化逐漸分化,,器具也朝著專業(yè)化、精細化方向演進,。

在宜興紫砂這個獨特的陶藝體系中,,除了千姿百態(tài)的紫砂茶壺,還有豐富多樣的紫砂酒器,。

紫砂酒具可追溯至宋代,,至明清時期最為盛行。文人雅士講求“寒夜客來茶當酒”的風雅,,但其實不少人茶酒雙好,,因而催生出酒注、酒壺,、酒杯,、暖酒壺等多種紫砂酒器,。

▎清晚期人物花鳥紋紫砂暖酒壺。圖源@視覺中國

在國人的日常生活中,,茶與酒雖各有風味,,卻往往共飲一器、共享一席,。紫砂壺之所以能成為文化符號,,正是因為它裝下的不只是茶或酒,更是世道人心與風雅趣味,。

如今,,茶酒器具雖早已各自成型,但“共器同源”的傳統(tǒng)技藝依然活躍于現(xiàn)代人的生活中,。尤為值得關(guān)注的是,,紫砂不僅延續(xù)了其在茶器領(lǐng)域的經(jīng)典地位,也正在被重新發(fā)掘為酒器的新可能,。

一如過去文人“以茶代酒”的灑脫趣味,,今天的紫砂也在傳統(tǒng)與當代之間找到了新的表達方式,既傳承歷史,,又呼應(yīng)當下,。

把酒裝進紫砂里

白酒剛釀出來時,往往帶有澀口,、刺喉等不適感,,這是因為酒中除了乙醇,還含有有機酸和雜醇等成分,。

在貯存過程中,,醇與酸的反應(yīng)會生成新的酯類物質(zhì),從而增加酒的果香和花香,。例如,,乙酸乙酯的生成能夠帶來明顯的水果香氣。

也正因如此,,陳年白酒香氣更為醇厚優(yōu)雅,,口感自然也更為柔和純正。在這一過程中,,貯酒容器的選擇至關(guān)重要,。

圖源@視覺中國

陶壇是最常用的貯酒容器之一,具備良好的透氣性和吸附性,。

陶壇的微孔結(jié)構(gòu)允許少量空氣進入,,這種微氧化過程有助于酒體的成熟,從而提升香氣和口感,。

此外,,陶瓷材料能夠吸附部分雜質(zhì)和異味,,改善酒的純凈度,且陶瓷具有良好的保溫性能,,能夠保持酒液的溫度穩(wěn)定,,避免溫度波動對酒體的影響。

紫砂作為一種優(yōu)質(zhì)陶土,,因其微透氣,、不滲漏、不透光,、導熱慢等物理特性,被視為理想的陳釀容器,。雖然現(xiàn)在沒有太多文獻資料對其在白酒貯存中的影響進行佐證,,但已有名酒企業(yè)進行了成功實踐。

制圖@好酒地理局

縱觀這數(shù)十年的發(fā)展,,紫砂陶瓶不僅是包裝材質(zhì)的提升,,更是品牌文化價值持續(xù)躍升的見證,最終凝練為瀘州老窖卓越品質(zhì)與獨特精神的象征,。

而另外一家以“老酒”聞名的企業(yè)——舍得酒業(yè)的核心貯酒容器正是紫砂陶壇,。

2017年,中國生態(tài)釀酒產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院在《釀酒科技》雜志上發(fā)布的一篇論文中表示:

舍得優(yōu)質(zhì)宜興陶壇(瓶)穩(wěn)定性高,,貯存過程中可加快均相分子溶液向非均相溶液轉(zhuǎn)變,,形成以金屬離子為中心的絡(luò)合體,各種風味物質(zhì)締和平衡,,酒體在陶壇(瓶)中加速自然老熟,,透氣性好、不滲漏,,保證酒在壇(瓶)中繼續(xù)醇化老熟成為“活”酒,,不透光、導熱慢,,避免了光與酒的化學反應(yīng),,保持適宜的酒溫,有窖內(nèi)陳釀效果,,使酒越陳越香,,具有幽雅舒適和妙不可言的“老酒味”或“陳酒味”。

▎舍得壇儲酒老酒庫,。攝影@好酒地理局

從上述兩個案例來看,,前者聚焦于終端產(chǎn)品的文化賦能與品牌升華,后者則揭示了其作為基礎(chǔ)貯酒容器促進酒體老熟的內(nèi)在科學機理,。兩者相輔相成,,共同印證了紫砂不僅是提升白酒品質(zhì)的物理載體,,更是承載中國酒文化深厚底蘊的重要媒介。

如今,,紫砂與酒正在邁入更深層次的“合作”,。

“汾酒紫砂研究院”的成立,標志著紫砂與白酒兩個行業(yè)從器物合作邁向產(chǎn)業(yè)共建,。

據(jù)悉,,汾酒紫砂研究院學術(shù)與技術(shù)委員會聘請中國工程院院士陳堅擔任委員會學術(shù)顧問;清華大學美術(shù)學院教授王建中,、江南大學設(shè)計學院教授王峰擔任委員會藝術(shù)顧問,;中國工藝美術(shù)大師季益順、華健,、謝強,,紫砂九雋代表、江蘇省工藝美術(shù)大師史小明擔任委員會技術(shù)顧問,;汾酒股份公司總工程師韓英為委員會主任,;江南大學生物工程學院院長、博士生導師劉龍,,江南大學團委書記汪超為委員會副主任,。

通過建立產(chǎn)學研體系,推動組織層面的長期協(xié)作,,該研究院將為兩個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)注入新活力,。

圖源@iFeng酒業(yè)

更重要的是,這一合作突破了傳統(tǒng)文化“自我保留”的封閉模式,,實現(xiàn)了非遺之間的互相激活與彼此賦能,。紫砂與汾酒的結(jié)合,是一次非遺之間的聯(lián)姻,,更是傳統(tǒng)與未來的對話,、文創(chuàng)與制造的合謀。

從器物融合到產(chǎn)業(yè)協(xié)同,,從文化創(chuàng)新到市場拓展,,紫砂與白酒的相遇,不只是一次包裝升級,,更是一場跨越時代的美學與工藝重構(gòu),。

在“新國潮”興起的當下,這樣的合作正在為中國傳統(tǒng)工藝走向高質(zhì)量發(fā)展開辟新的可能,,也讓古老技藝在現(xiàn)代生活中煥發(fā)出新的光彩,。

參考資料:

[1]劉汝醴.漫談宜興紫砂工藝[J].南京藝術(shù)學院學報(美術(shù)與設(shè)計版),1980,(02):109-112.

[2]蔡述亮.宜興窯探秘[J].大眾考古,2024,(02):85-90.

[3]李珊.宜興紫砂礦物原料研究[D].成都理工大學,2018.

[4]張昆.淺識紫砂礦料的誕生及性質(zhì)[J].山東陶瓷,2020,43(04):48.

[5]袁野.紫砂之泥天上來[J].江蘇陶瓷,2018,51(02):17-20+16.

[6]王鶴年,陳旸,盛雪芬,等.太湖沖擊坑:沉積巖中沖擊變質(zhì)現(xiàn)象新證據(jù)[J].地學前緣,2024,31(06):320-330.

[7]張鵬,李嬌俠.宜興紫砂陶礦分布與材質(zhì)特性研究[J].中國陶瓷,2022,58(01):65-70.

[8]周子欽.因勢而為的宜興紫砂[J].江蘇陶瓷,2020,53(02):12-13+18.

[9]袁天云.中國茶具發(fā)展與文化[J].福建茶葉,1992,(04):44-47.

[10]鐘立飛.茶文化與酒文化比較試說[J].農(nóng)業(yè)考古,1994,(02):62-67.

[11]陳甜,劉永彬,呂莉,等.白酒釀造工藝對風味物質(zhì)影響的研究進展[J].釀酒科技,2024,(12):119-125.

[12]王曉平,鄒永芳,胡永松.舍得酒歷史文化及釀造技藝的創(chuàng)新研究[J].釀酒科技,2017,(12):130-134.