風(fēng)味之別背后,,是一片片的山河風(fēng)土,。

貴州,并不是從一開(kāi)始就是“醬香王國(guó)”。

回顧貴州老八大名酒歷史中,,包括鴨溪窖、安酒,、湄窖,、習(xí)水大曲(今習(xí)酒)、貴陽(yáng)大曲(今貴酒)在內(nèi),,濃香“八中居五”,。上世紀(jì)80年代推出的“貴州醇”,在暢銷(xiāo)大江南北的同時(shí),,還成為黔派濃香的一面招牌,。

從發(fā)展軌跡和版圖來(lái)看,貴州濃香在中國(guó)酒林中也獨(dú)樹(shù)一幟,。

不過(guò),,在近30多年時(shí)間中,以茅臺(tái)為引領(lǐng)的醬香潮流打響了名頭,,一飛沖天的同時(shí),,也讓貴州白酒幾乎等同于醬香。

貴州濃香,,甚至連入選國(guó)家名酒的董香型,,都暫時(shí)在主流討論中逐漸“隱身”。但它們并沒(méi)有消失,。

反而,,在醬酒風(fēng)味“一統(tǒng)天下”的映襯下,貴州濃香的“性格”相比川派更為鮮明,,自成一個(gè)派系,。

傳統(tǒng)白酒在自然的發(fā)展中形成了較為獨(dú)立的地理單元。1979年第三屆全國(guó)評(píng)酒會(huì)首次提出“香型”的概念,,也是看到了在不同風(fēng)土的塑造下,,白酒風(fēng)味可以形成了差別化的特征,。

黔人善釀,善于將黔地的自然地理融入杯中,。個(gè)性化的好酒時(shí)代,,貴州產(chǎn)區(qū)內(nèi)越來(lái)越強(qiáng)的濃香“聲波”,就是最好的證明,。

一塊土地的可能性

今年8月,,《好酒地理局》走進(jìn)遵義市播州區(qū)。彼時(shí),,大部分醬酒企業(yè)還在熱火朝天地進(jìn)行著第六輪次取酒,,而生產(chǎn)濃香白酒的鴨溪窖在休起“高溫假”。遵義其他濃香型酒企也不例外,。

順著赤水河走進(jìn)遵義市,,會(huì)經(jīng)過(guò)一些行業(yè)內(nèi)耳熟能詳?shù)漠a(chǎn)區(qū)——習(xí)水縣、茅臺(tái)鎮(zhèn),、湄潭縣……鴨溪窖,、習(xí)水大曲、小糊涂仙,、湄窖等濃香生產(chǎn)酒企聚集于此,。

|這片珍貴的釀酒土壤寸土寸金。

|這片珍貴的釀酒土壤寸土寸金。

這些濃香扎根在一個(gè)適合釀酒的土地,,也擁有孕育出了新流派的可能性,。

遵義最南和最北的緯度相差不過(guò)1.3度,有著相近的典型氣候,。

大婁山山脈構(gòu)成遵義地形的主要骨架,。西起畢節(jié),東北延伸至四川省境,,它既是烏江水系與赤水河的分水嶺,,又是貴州高原與四川盆地的界山。來(lái)自海洋的暖濕氣流因此在遵義盆地駐足,,形成釀酒微生物所需的溫暖濕潤(rùn)氣候,。

自然造就了遵義復(fù)雜的地貌——平壩、河谷,、丘陵,、山地,這樣一座地形起伏較大的城市,,令區(qū)域間有著細(xì)微的地理差異,。這種微小的區(qū)別,包容了這座適宜釀酒的區(qū)域更龐大的“可能性”。

|高低錯(cuò)落,,地形起伏,,貴州的氣候總有許多可能性。

|高低錯(cuò)落,,地形起伏,,貴州的氣候總有許多可能性。

比如鴨溪鎮(zhèn),,位于云貴高原東部,,海拔約為880米。次亞熱帶與北亞熱帶氣候在這里交匯,,冬暖夏涼,,形成了年均14-16℃的溫和濕潤(rùn)氣候。

由于夏季的炎熱時(shí)間相對(duì)較短,,比起其他濃香型白酒,,鴨溪窖在此地能多出數(shù)10天的生產(chǎn)時(shí)間,。

鴨溪是歷史上黔北的四大名鎮(zhèn)之一,,貫通黔西北(仁懷、金沙,、畢節(jié)),,是川鹽入黔的主要通道?!而喯?zhèn)志》記載,,早在800多年前,鴨溪就盛產(chǎn)美酒,。自然而然的,,這座千年古鎮(zhèn)商賈云集,販酒同鹽運(yùn)都盛極一時(shí),。

圖源/微播州

圖源/微播州光緒年間,,鎮(zhèn)上商人賴(lài)廣興建酒坊釀酒,又?jǐn)?shù)次去茅臺(tái)學(xué)藝,,其子賴(lài)云峰秉承父志,,為酒坊起名“廣興祥”。據(jù)《貴州百科全書(shū)》記載,,宣統(tǒng)二年(1910年),,經(jīng)多番試驗(yàn),“廣興祥”酒坊以雷家坡之雷泉水釀出名噪一時(shí)的“雷泉大曲”酒,,流傳下來(lái)的美酒與工藝,,也成為了鴨溪窖的前身。

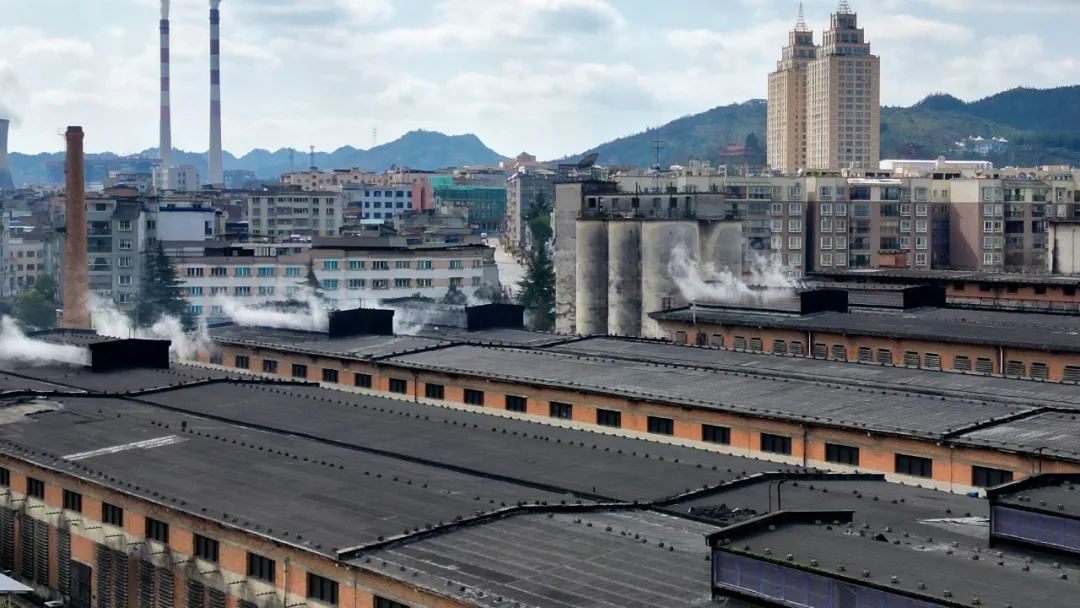

上世紀(jì)八九十年代,,鴨溪窖酒發(fā)展鼎盛,。它先后兼并數(shù)家國(guó)營(yíng)酒廠,又將赤水縣酒廠、習(xí)水縣酒廠,、桐梓縣酒廠等32家酒廠作為成員,,成立鴨溪窖酒集團(tuán)。以近2000名職工的體量與規(guī)模,,躋身全國(guó)500強(qiáng)企業(yè)行業(yè)第30名,。

從空中鳥(niǎo)瞰,湄潭大地一片翠綠,,起伏的丘陵間江水如帶,。

這里水源充沛,溪流縱橫,,湖泊,、水庫(kù)星羅棋布,境域內(nèi)的河流多達(dá)六十多條,,形成發(fā)達(dá)的水系網(wǎng),。加之全縣的森林覆蓋率高達(dá)60.04%,讓這里成為點(diǎn)綴遵義版圖的綠色寶石,。

湄潭同屬云貴高原的丘陵地帶,,但地勢(shì)相對(duì)開(kāi)闊、平緩,,形成山水交融的生境,。

水系及其支流攜帶大量的有機(jī)質(zhì)及礦物質(zhì)元素,在流域形成肥沃的沖積帶,,培育了優(yōu)質(zhì)的土壤,。不僅利于農(nóng)作物的生長(zhǎng),更集聚了足量微生物,,為釀造濃香型白酒提供了得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件,。

“山環(huán)水秀酒旗風(fēng),未曾舉杯醇朦朧,。今日飲過(guò)湄潭酒,,人到百年不忘情?!?/span> 獨(dú)特酸堿度,、無(wú)機(jī)鹽含量豐富的土壤筑成的窖池,加之取自湄江的水源,,讓湄窖酒的濃香個(gè)性“呼之欲出”,。

|在湄潭,目之所及千里一片碧綠,,生態(tài)優(yōu)越,。

|在湄潭,目之所及千里一片碧綠,,生態(tài)優(yōu)越,。

從茅臺(tái)鎮(zhèn)沿河而下,,約45公里便可到達(dá)“兩河口”,過(guò)了河口,,就是習(xí)水的地界了,。這是一座與赤水河一樣古老的城。

如今在習(xí)水的土城鎮(zhèn),,仍保留有兩處宋代遺存至今的釀酒作坊——春陽(yáng)崗燒房與獅子山燒房,,記錄著這里釀酒的千年往事。

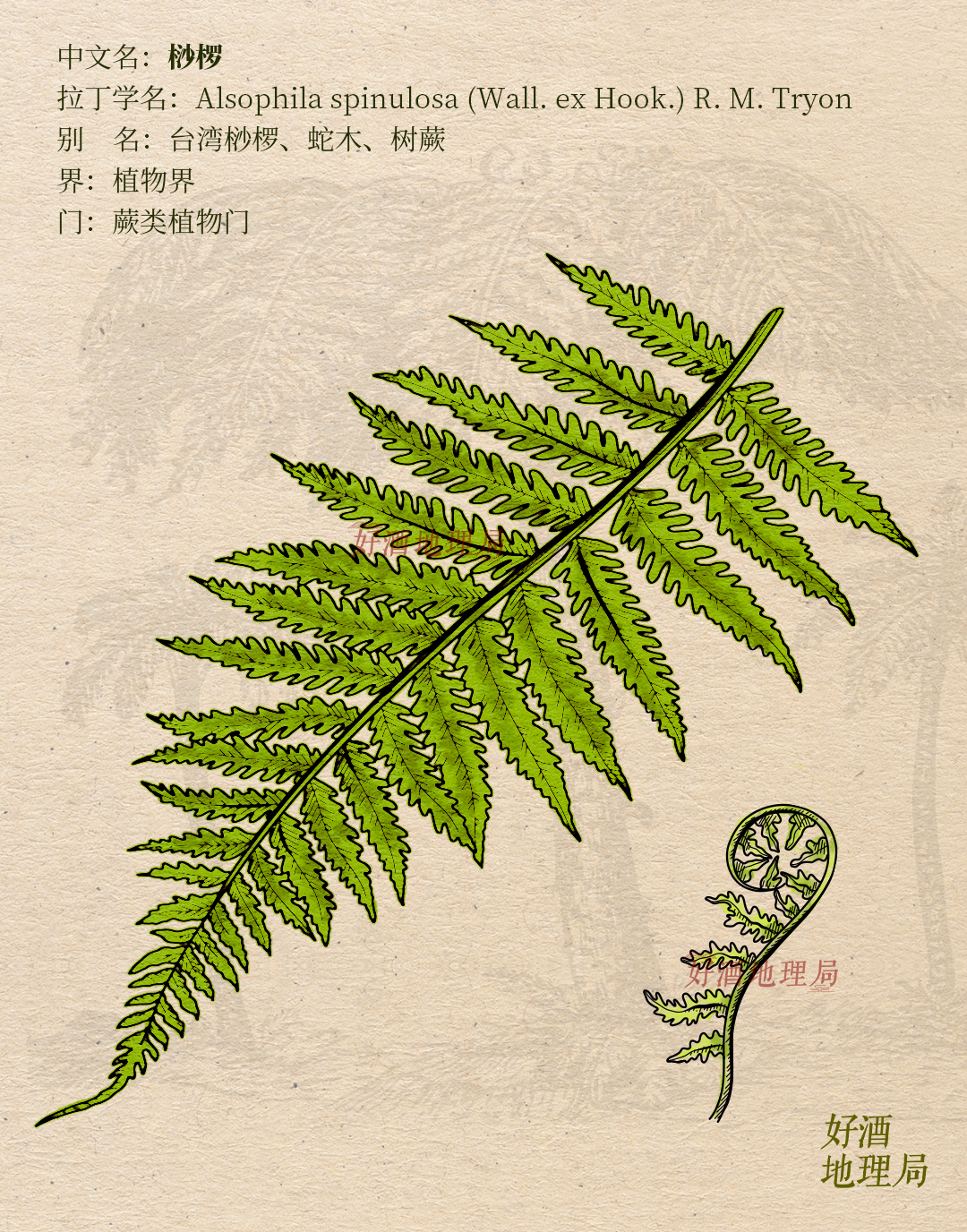

習(xí)水是一片神奇動(dòng)植物的“家園”,,公認(rèn)的,、極其珍稀的冰川前期植物“桫欏”,對(duì)環(huán)境的變化十分敏感,,它必須在85%的濕度環(huán)境下才能夠進(jìn)行孢子繁殖,。起源于6億多年前的動(dòng)物——淡水海綿,也充分印證了習(xí)水水質(zhì)的“苛刻性”,。

這些珍奇的生物,,共同成為習(xí)水歷史與自然的見(jiàn)證。

|桫欏在地球上出現(xiàn)的時(shí)間比恐龍還要早1.5億年,,是現(xiàn)今僅存的珍稀木本蕨類(lèi)植物,。 制圖/好酒地理局視覺(jué)中心

|桫欏在地球上出現(xiàn)的時(shí)間比恐龍還要早1.5億年,,是現(xiàn)今僅存的珍稀木本蕨類(lèi)植物,。 制圖/好酒地理局視覺(jué)中心

習(xí)水氣候冬暖,、春早,、夏熱、秋雨,,濕度大,、云霧多。由于空氣流動(dòng)型較小,,為生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的氣生微生物提供了緩流和沉降的生態(tài)系統(tǒng),,為釀酒微生物的富集和白酒生產(chǎn)網(wǎng)羅微生物資源提供了一個(gè)良好的氣生微生物環(huán)境。

習(xí)酒廠區(qū)坐落在群山環(huán)抱的低凹河谷地帶,,緊挨赤水河,,這里山巒崎嶇、溝溪縱橫,,享受著“美酒河”最親密的滋養(yǎng),。

如果將時(shí)間撥回至50年前,濃香型“習(xí)水大曲”的名號(hào)早已響徹,。

一方水土釀一方酒,,看似老生常談的觀點(diǎn),其實(shí)是屬于發(fā)酵世界的珍貴課題,。以地理視角看中國(guó)酒業(yè)版圖的出發(fā)點(diǎn),,不僅有釀酒的“共性”,也有酒體本身差異化的“特性”。

風(fēng)味中的天地人和

目前,,在總結(jié)對(duì)比黔派濃香特點(diǎn)時(shí),,還沒(méi)有太多現(xiàn)代儀器的介入。眾所周知,,己酸乙酯是定義濃香主要特征的風(fēng)味物質(zhì),,而其他較為復(fù)雜的有機(jī)酸類(lèi)、酯類(lèi)等物質(zhì)是濃香天下內(nèi)部“門(mén)派”形成的關(guān)鍵,。

但據(jù)吳天祥教授的《品鑒貴州白酒》可以得知,,目前的色譜分析,能夠一定程度上識(shí)別出不同香型的鮮明特征,,但從給出的數(shù)據(jù)中對(duì)比出同一香型白酒風(fēng)格的細(xì)微差別,,并不是件容易的事情。

攝影/好酒地理局視頻中心

攝影/好酒地理局視頻中心所以,,黔派濃香仍需依靠感官的品評(píng),、地理因素的發(fā)掘以及技藝的分析,作為風(fēng)格特色的主要參考,。

從指標(biāo)上看,,黔派濃香的乳酸乙酯與乳酸,均高于川派和江淮派,。

從品鑒層面看,,與江淮、川派濃香相比,,黔派濃香更為厚重,、飽滿(mǎn),風(fēng)味更為內(nèi)斂深邃,。也就形成了品評(píng)時(shí)常會(huì)提到的“略帶醬味”,。

|上世紀(jì)90年代的習(xí)酒廠區(qū)。圖源/貴州習(xí)酒

|上世紀(jì)90年代的習(xí)酒廠區(qū)。圖源/貴州習(xí)酒

如白酒泰斗沈怡方曾說(shuō):“習(xí)酒給我的總體印象是‘秀雅’(或者說(shuō)幽雅),,把濃香和醬香融合得非常協(xié)調(diào),。聞起來(lái),明顯感覺(jué)到濃香中帶有醬香,,又不露,,有一種舒適感,。”

在醬酒領(lǐng)域精耕了一輩子大師季克良認(rèn)為:“習(xí)酒濃中顯醬,,但又顯而不露的風(fēng)格,,主要是把茅臺(tái)的因子帶進(jìn)來(lái)了?!?/span>

這樣的風(fēng)味之差與貴州地區(qū)更為活躍的微生物有關(guān),。當(dāng)然,不同酒廠在釀造,、勾調(diào)工藝上有選擇性的側(cè)重,,更成為塑造黔派風(fēng)格的關(guān)鍵所在。

圖源/貴州鴨溪窖

圖源/貴州鴨溪窖兩口清朝時(shí)期建造的窖池,,是鴨溪窖眾多老窖泥的“母體”?,F(xiàn)有的“甲子窖”車(chē)間的窖池,都從上世紀(jì)80年代甚至更早就開(kāi)始使用,。若貴州也有濃香老窖池的認(rèn)定,,鴨溪窖的數(shù)量一定頗為可觀。

從鴨溪窖的工藝流程中,,我們可以概括一些關(guān)鍵詞——“跑窖法”“雙輪底發(fā)酵”“翻沙工藝”以及“糯米”,。

在高粱之外,鴨溪窖的原糧含有15%的糯米,,比例并不高,,卻從起點(diǎn)就顯示了與眾不同的道路。

圖源/貴州鴨溪窖

圖源/貴州鴨溪窖在釀酒過(guò)程中,,鴨溪窖酒會(huì)分層取糟,、分層蒸餾,、分段摘酒,。會(huì)摘取酒頭 0.5-1kg(丟糟酒除外)單獨(dú)存貯,稀釋至35℃后回窖發(fā)酵,。根據(jù)入庫(kù)酒度及酒質(zhì)摘酒,,分質(zhì)并壇。酒摘完后,,盡量多摘酒尾,,回下甑重蒸。

1985年建成的鴨溪窖儲(chǔ)酒庫(kù)一共四層,,里面酒的“年齡”還要更大,。許多“犄角旮旯”中都有小小的壇子,身份牌記錄著酒的年份,、品級(jí),、類(lèi)型甚至己酸乙酯含量的數(shù)據(jù),。

尤為重要的是制曲。鴨溪窖的大曲經(jīng)歷第二次翻曲時(shí),,曲胚溫度會(huì)上升至62℃以上,,遠(yuǎn)高于濃香的中高溫大曲。

此時(shí)仍要保持8-9天的高溫期,,待到曲心水分已大部分蒸發(fā)后,,還要進(jìn)行一次翻曲。成品曲的外圍有火圈,,內(nèi)部呈現(xiàn)灰褐色,,白色菌絲分布密集。

大曲的強(qiáng)烈個(gè)性,,成為鴨溪窖“濃頭醬尾”的風(fēng)味來(lái)源,。

圖源/貴州鴨溪窖

圖源/貴州鴨溪窖生于赤水河與湄江之畔,湄窖人對(duì)水源似乎更為敏感,。

湄江上游的水質(zhì)優(yōu)秀,,沿岸土地肥沃,耕地連片集中,,是主要的產(chǎn)糧區(qū),。這使得湄潭鎮(zhèn)即使巖溶地貌占比較多,糧食與茶葉的產(chǎn)量和質(zhì)量依然十分可觀,。

于是,,用湄江水釀酒,“起點(diǎn)”較高的湄窖,,在濃香釀造的原料選取上也甚為考究,。來(lái)自高原的地域資源和農(nóng)作物特點(diǎn),也正是黔派濃香地域特色的體現(xiàn),。

在濃香領(lǐng)域,,早期湄窖承襲了單糧濃香工藝,但在實(shí)際的發(fā)展中,,做出了基于不同風(fēng)土的調(diào)整,。比如拌糧時(shí),加入的水也會(huì)相對(duì)較少,,以控制發(fā)酵溫度,。即使如此,湄窖的制曲溫度,、發(fā)酵溫度都普遍偏高,,攤晾時(shí)間也較短。

將“人工窖泥快速老熟”技術(shù)充分利用的湄窖,,發(fā)酵周期約為50余天,,在入窖方面采用了“跑窖循環(huán)”“固態(tài)續(xù)糟”以及“雙輪底發(fā)酵”的工藝,。

2010年以后,為適應(yīng)市場(chǎng)需求,,湄窖酒業(yè)也在一定周期內(nèi)生產(chǎn)了多糧型(主要是五糧)的酒用于勾調(diào),。勾調(diào)老酒單、多糧并存,,且品級(jí)豐富,,因此,湄窖酒業(yè)的成品酒風(fēng)味復(fù)雜,,雖調(diào)配出55°這樣特殊偏高的酒度,,但仍有“凈爽”之味。

|在湄窖的老酒封壇區(qū),,有一獨(dú)特的“蜜壇”景觀,,酒香吸引蜜蜂在此筑巢。圖源/貴州湄窖

|在湄窖的老酒封壇區(qū),,有一獨(dú)特的“蜜壇”景觀,,酒香吸引蜜蜂在此筑巢。圖源/貴州湄窖總的來(lái)看,,貴州釀造濃香的技藝,,與川派濃香有不同之處,加之地理風(fēng)物的差別,,令黔派濃香的工藝有著一些特性,。

比如制曲方面,黔派濃香的制曲溫度在65℃左右(一般低于60℃),,使曲塊內(nèi)的菌群更為復(fù)雜,,為酒體風(fēng)味提供更豐富的前體物質(zhì)。

但高溫制曲在生香的同時(shí)會(huì)造成大曲的糖化力偏低,,為保證發(fā)酵徹底,、出酒率科學(xué),就必須添加更大劑量的大曲,。

相較川派濃香,,黔派濃香出一噸酒會(huì)多用近半噸的曲。

圖源/貴州鴨溪窖

圖源/貴州鴨溪窖

同時(shí),,由于黔派濃香發(fā)酵溫度(38℃—40℃)略高于其他派別(36℃—38℃),,于是生香條件更好,更使得黔派濃香的酸度略高,、香氣復(fù)雜、味感厚重,,出現(xiàn)常說(shuō)的“醬尾”風(fēng)味,。

白酒是一門(mén)復(fù)雜的釀造藝術(shù),同一片土壤會(huì)開(kāi)多樣的花,,結(jié)不同的果,,美酒聚集的黔地少不了濃香的身影,。

傳統(tǒng)工藝是白酒的靈魂,濃香之廣,,得益于其生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的“包容性”,。若有工藝的支撐,一碗水,、一抔糧,、一口窖、一個(gè)人就能在足夠多的地方飄出濃香,。

而酒也無(wú)時(shí)無(wú)刻不在彰顯著自己的地理屬性,,從自然條件來(lái)看,川派,、黔派,、江淮的濃香土壤差距較大,如在茅臺(tái)鎮(zhèn)釀濃香的小糊涂仙,,都擁有著359天無(wú)霜的珍貴小氣候,。

白酒流派的形成,既是因?yàn)轱L(fēng)味,、技藝等呈現(xiàn)出此地的共性,,更是因?yàn)橄啾取按罅鳌庇袑?zhuān)屬的特性。黔派正是如此,,不可替代的地理?xiàng)l件和工藝賜予每一滴濃香以感官和情緒的深刻體驗(yàn),。

于是,氣溫,、水源,、泥土、微生物甚至文化,,每一分都成為了“流派”的風(fēng)骨,。

在湄潭人傅治淮的《家鄉(xiāng)的酒》中,描述了這樣的場(chǎng)景:“大箸夾肉,、大碗喝酒,。甩上一張‘大團(tuán)結(jié)’便可灌一壺包谷燒或提兩瓶湄窖。北京爐旁,,瓶塞一扭,,豆腐蘸辣椒便可細(xì)細(xì)地呷出時(shí)代的美味,。”

黔派濃香的長(zhǎng)久流傳,,為此地的文化與鄉(xiāng)愁保留了寄托的載體,。

尋找“失聯(lián)”的黔派濃香,是在個(gè)性化的好酒時(shí)代,,盡可能地發(fā)掘與保留好酒的復(fù)雜性,、豐富性。

此地,、此酒,、此香,黔派的存在能令我們回到更遠(yuǎn)的釀酒時(shí)代,,回歸天人共釀的“初心”,,品嘗一杯好酒的原生滋味。

或許在不遠(yuǎn)的明天,,在科技“祛魅”的未來(lái),,我們?nèi)詴?huì)在一瓶酒中,找回對(duì)傳統(tǒng)的,、對(duì)土地的眷戀,。

(本文圖片除標(biāo)注外,均來(lái)自視覺(jué)中國(guó))

參考資料:

[1]吳天祥.品鑒貴州白酒[M].北京理工大學(xué)出版社.2014年.

[2]楊代永,等.習(xí)酒鎮(zhèn)特殊生態(tài)環(huán)境及釀造微生物多樣性的研究與展望[J].釀酒科技2013,(07):49-51.DOI:10.13746/j.njkj.2013.07.043.

[3]唐福敬.黔派濃香一路芬芳[J].當(dāng)代貴州,2011,(24):17-18.

[4]張霞,武志芳,張勝潮,等.貴州濃香型白酒大曲中霉菌的18S rDNA系統(tǒng)發(fā)育分析[J].應(yīng)用與環(huán)境生物學(xué)報(bào),2011,17(03):334-337.

發(fā)現(xiàn)好酒的自然人文之美

更多好文……

好酒地理局所發(fā)表的包括但不限于

文字,、圖片,、視頻等原創(chuàng)作品,均受法律保護(hù),。

未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁任何形式的轉(zhuǎn)載、篡改,、刪減等,。