相比起其他釀酒原料, 青稞在成為酒的路途上要多費(fèi)點(diǎn)工夫,。

青藏高原,,世界“第三極”,地球上最不適宜人類居住的地方之一,。

這里的平均海拔在4000米以上,,有4.98萬平方公里的土地被冰川所覆蓋,超過30萬平方公里的地區(qū)是永久凍土,。

因平均氣溫低,、晝夜溫差大,以及頻繁的大風(fēng),、霜凍,、雷暴和冰雹等極端天氣,平原地區(qū)的常見農(nóng)作物注定與此無緣,。

然而,,習(xí)性迥異的青稞,卻在那里存活,、生長,、年年成熟,成為高原人“酒足飯飽”的基本保障,。

因極度抗寒,、生長周期短、營養(yǎng)價(jià)值高等,,在青藏高原的“作物界”,,青稞占據(jù)著無可撼動(dòng)的地位。

跨越近4000年,,青稞的故事仍在釀酒行業(yè)精彩演繹,。

青稞,禾本科大麥屬植物,,因其籽粒裸露,,也叫“裸大麥”。

當(dāng)其他農(nóng)作物在高海拔地區(qū)的極端環(huán)境下“黯然退場”之時(shí),,青稞卻能扎根于此,,成為千百年來高原人民賴以生存的主要糧食作物。

為什么是青稞,?

解答這個(gè)問題之前,,先要理清青稞怎么來到高原,。

青稞的起源上個(gè)世紀(jì)便眾說紛紜,直到現(xiàn)在依然沒有定論,。

大麥遺傳育種學(xué)家徐廷文認(rèn)為,,青稞起源于藏區(qū)原始野生二棱大麥,之后產(chǎn)生野生六棱大麥等種類,,而野生六棱大麥又分化出野生六棱裸粒,,野生六棱裸粒馴化為栽培六棱裸粒——今日的青稞,。

基因研究結(jié)果似乎也支持這一論斷,。中國栽培大麥所具有的單倍型與西藏野生大麥獨(dú)有的單倍型一致,而外來野生大麥的單倍型并沒有在中國栽培大麥中發(fā)現(xiàn),。

另一種更廣泛的聲音認(rèn)為,,青稞起源自1.05萬年前在西亞馴化的二棱大麥,最早出現(xiàn)在8500年前的伊朗地區(qū),,之后向中亞和東亞傳播,,并在距今5200年出現(xiàn)在中國新疆通天洞遺址。

一粒青稞由西向東的遷徙,,映射出影響人類社會(huì)發(fā)展的一次重大事件——早期作物全球化,。

|通天洞遺址位于吉木乃縣,遺址中出土了目前國內(nèi)最早的距今5200年的大小麥碳化顆粒,,還出土了目前新疆最早的距今4400年的碳化黍顆粒,。

在新石器晚期到青銅文明的過渡期,源自兩河流域的普通小麥和裸大麥(青稞)分別傳入中國,。

同時(shí),,源自東亞的粟、黍也在中亞,、南亞及東歐等地區(qū)相繼出現(xiàn),,成為當(dāng)?shù)刂饕南募咀魑铩?/span>

遷徙中,青稞先抵達(dá)中亞西天山的山麓地帶,,由中亞農(nóng)牧人群帶入新疆阿爾泰地區(qū),。

然后,再一路向東,,通過歐亞草原帶傳播至中國北方黃河流域,、河西走廊及青藏高原北部,并在距今3500年左右來到青藏高原南部,。

難道說,,青稞起源了不止一次?科學(xué)家們考慮過這個(gè)可能性。

研究發(fā)現(xiàn),,西亞的栽培大麥DNA非常接近西亞的野大麥,,而青藏高原和中原地區(qū)的栽培大麥的DNA卻非常接近青藏高原的野大麥。

也許,,西亞先民在以色列,、約旦一帶,藏族的先民在青藏高原一帶都先后獨(dú)立地馴化了大麥,,從而形成了栽培大麥的西,、東兩大支系。

這一理論同樣存在爭議,,因?yàn)榇篼湈ず吐懔P誀顑H僅由一個(gè)基因控制,,而裸粒的基因形式是單起源的,。

事實(shí)上,,青稞外來的可能性要更大一些。

現(xiàn)有遺址發(fā)掘出的植物遺存情況證明,,青稞基本上是在約3600年前才突然出現(xiàn),,并沒有經(jīng)歷西亞那樣漫長的馴化過程。

雖然青稞的出身“撲朔迷離”,,但青稞能夠在極端環(huán)境中存活的原因,,就在于其強(qiáng)大的基因。

2014年,,全球首個(gè)青稞基因組圖譜由我國科學(xué)家正式繪制成功,,研究顯示,青稞基因組大小約為4.5Gbp(bp是基因大小單位,,英文base pair即堿基對),。這些數(shù)量巨大且分工不同的遺傳代碼,承擔(dān)著青稞生長繁衍的全部指令,,也揭示了青稞的高原適應(yīng)性機(jī)制,。

研究發(fā)現(xiàn),,一系列在青稞品種中發(fā)生了正向選擇的基因家族,如調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)錄過程的基因家族,、激活轉(zhuǎn)錄因子的基因家族,、防御反應(yīng)相關(guān)的基因家族等都得到了大量的擴(kuò)張,使得青稞面對高原的惡劣環(huán)境時(shí)具有更大的調(diào)節(jié)彈性,,從而具有更好的適應(yīng)性,。

此外,一些調(diào)節(jié)信號(hào)通路的關(guān)鍵基因,如參與植物荷爾蒙信號(hào)傳導(dǎo),,基因復(fù)制和修復(fù),,植物病菌反應(yīng)等,都在青稞中表現(xiàn)出了正向選擇,。

哥本哈根大學(xué)生物工程博士,、科普作家尹燁在書中提到:

“基因測序結(jié)果證明,青稞有360多個(gè)對青藏高原產(chǎn)生高適應(yīng)性的基因,。如果要在高原地區(qū)種植不耐寒的其他作物,,只能是‘高田種小麥,終久不成穗’的結(jié)果,?!?/span>

青稞極度耐寒的屬性,,讓它有能力在高原地區(qū)生長,,也在一次次播種與收獲中不斷完善大自然賦予的運(yùn)行機(jī)制,以此與極端環(huán)境抗衡,。

另一方面,,青稞能夠扎根于高原,也是高原先民人工選擇的結(jié)果,。

在碎穗性,、皮裸性、棱形方面,,青稞具備獨(dú)特性狀,,這是青稞在數(shù)千年馴化過程中留下的“烙印”,在高海拔環(huán)境農(nóng)業(yè)中具有重要意義,。

高原先民對青稞生育期,、籽粒顏色、蛋白質(zhì)含量等農(nóng)藝,、品質(zhì)性狀和抗逆性狀進(jìn)行了全面,、嚴(yán)苛的選擇,在環(huán)境和人工的雙重驅(qū)動(dòng)下,,最終形成青稞地方品種群體結(jié)構(gòu)的空間分布,。

2022年,青稞優(yōu)良品種覆蓋度已經(jīng)達(dá)到90%以上,,青海等較高的地區(qū)達(dá)到96%以上,,種植范圍囊括整個(gè)青藏高原地區(qū)的西藏自治區(qū)和青海、四川,、甘肅,、云南4省藏族地區(qū),共20個(gè)地、州,、市,。

如今,在海拔高度4200米以上的田間,,青稞依然是唯一的種植作物,。

“青稞麥,每十畝,,用種八斗,。

與大麥同時(shí)熟……堪作飯及餅饦,甚美,。磨,,總盡無麩?!?/span>

這是《齊民要術(shù)》中對青稞的描寫,。

古時(shí),中原地區(qū)的人們也會(huì)把青稞當(dāng)作主食,,或煮成麥飯,,或制成青稞餅,。

藏區(qū)人民的青稞吃法更直接,。炒熟后的青稞磨成細(xì)粉,與適量的酥油,、白糖一起在碗中融合成糊狀,,再用手指輕輕按壓,捏成適宜的大小即可食用,。

這種食物名為“糌粑”,,貌不驚人的外表下是厚重扎實(shí)的質(zhì)地,制作簡單,、飽腹感強(qiáng),,非常適合常年奔波、缺乏熱量補(bǔ)充的高原人群,。

從口感來說,,青稞并不好吃。如今,,除了少部分藏區(qū)人民還保留著將糌粑作為“主食”的習(xí)慣,,我國大部分地區(qū)已經(jīng)很少見到青稞出現(xiàn)在餐桌上。

青稞作為主食正在成為過去,,但在釀酒行業(yè)卻依然占據(jù)著一片天地,。

2022年,全國青稞食品加工企業(yè)約有130家,西藏和青海占據(jù)了青稞食品加工的“二分天下”,,青海以43%的加工轉(zhuǎn)化率拔得頭籌(西藏的加工轉(zhuǎn)化率為17%),。

這組略顯懸殊的數(shù)據(jù)背后,勾勒出青海當(dāng)?shù)厍囡飘a(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡,。

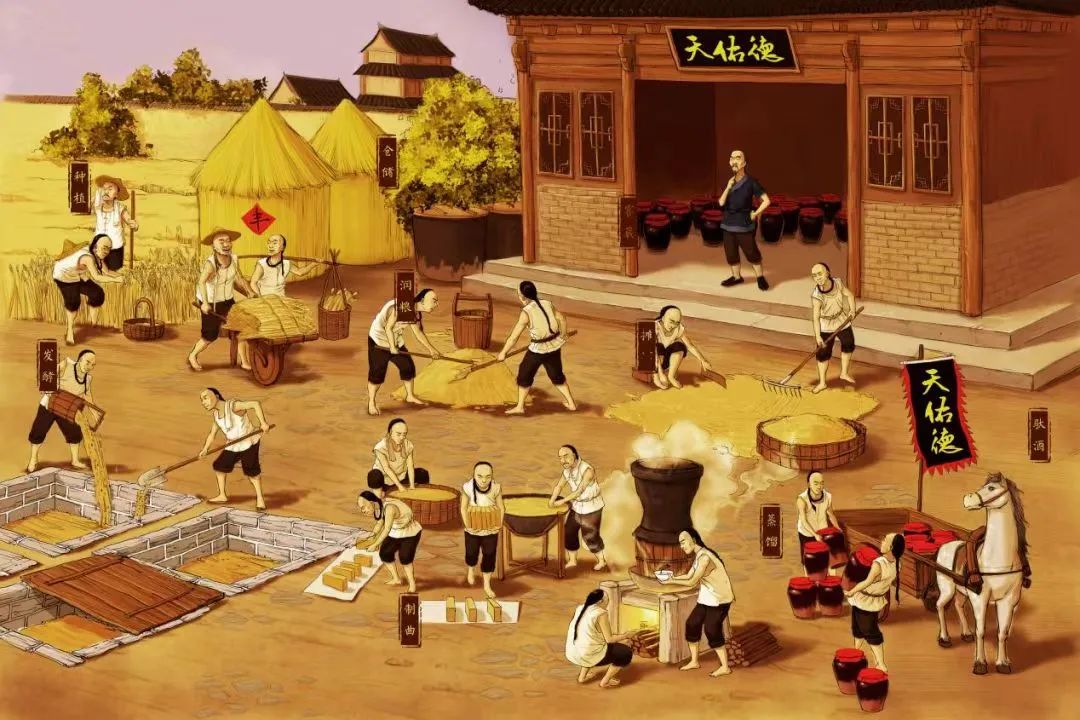

《青海通史》記載,,元至元元年(1264年)青海互助土族自治縣(下文簡稱“互助縣”)的先民將青稞煮熟作為原料,,用當(dāng)?shù)夭菟幇韬妥銮訜鲆环N白酒,,稱為酩酼(liu)酒。

這種酒色澤略微渾濁,,酒精度30-40度,,酒性不烈,便是青稞酒最初的樣子,。

?

圖:天佑德青稞酒青稞種植基地

這一時(shí)期的青稞酒以自釀自飲為主,,沒有開始規(guī)模化生產(chǎn),。到元大德二年(1298年),,這里逐漸有了酒坊,青稞酒釀造工藝慢慢成熟,。

明嘉靖十四年(1535年),,青海威遠(yuǎn)鎮(zhèn)(今互助縣)已經(jīng)有商鋪30多家,釀酒作坊11家,,其中,,當(dāng)屬“天佑德”釀酒坊規(guī)模最大,遠(yuǎn)近聞名,。

到清朝時(shí)期,,威遠(yuǎn)鎮(zhèn)形成了"天佑德""世義德""永慶和""文玉合""義永合""永勝合""義興成""義合永"等八大作坊環(huán)伺的釀酒勝景。

隨著青藏地區(qū)與中原地區(qū)的聯(lián)系越來越緊密,,互助縣,、平安縣、貴德縣等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)逐步成為漢藏文化交流的主要地區(qū),。

明清時(shí)期,,晉商將汾酒的釀造技藝帶入青藏高原,這一事件讓青稞酒實(shí)現(xiàn)了一次至關(guān)重要的工藝改革,。

1952年,,互助縣人民政府在八大作坊的基礎(chǔ)上組建了國營互助酒廠,青稞酒企業(yè)相繼問世,。

2021年,,“青稞酒傳統(tǒng)釀造技藝”獲第五批國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)授牌,2023年,,青?;ブh獲“世界美酒產(chǎn)區(qū)·中國青稞酒鄉(xiāng)·互助”稱號(hào)。

從餐桌到酒桌,,青稞在歷史的推動(dòng)下,,完成了一次使命的交替。

談起青稞酒的故事,,人們往往將其歸之于“因地制宜”的無奈之舉,,伴隨著持續(xù)的研究,青稞作為釀酒原料,、制曲原料的優(yōu)越性逐漸浮出水面,,成為青稞酒獨(dú)特風(fēng)味背后的科學(xué)支撐。

青稞酒被譽(yù)為“高原明珠”,。

這是因?yàn)?,從產(chǎn)區(qū)生態(tài)到釀酒工藝再到酒體風(fēng)格,青稞酒都是中國白酒版圖中“特立獨(dú)行”的一份子,。

初嘗青稞酒,,人們會(huì)驚訝于它的口感。雖然主流觀點(diǎn)將其劃分為清香型,,但其實(shí)青稞酒與高粱釀造的傳統(tǒng)清香具有較大區(qū)別,,有人將青稞酒評價(jià)為“帶有一種抹茶的香氣”,。

|當(dāng)?shù)厝藗冊趹c祝豐收時(shí),,少不了一杯青稞酒。

青稞酒的獨(dú)特有跡可循,。

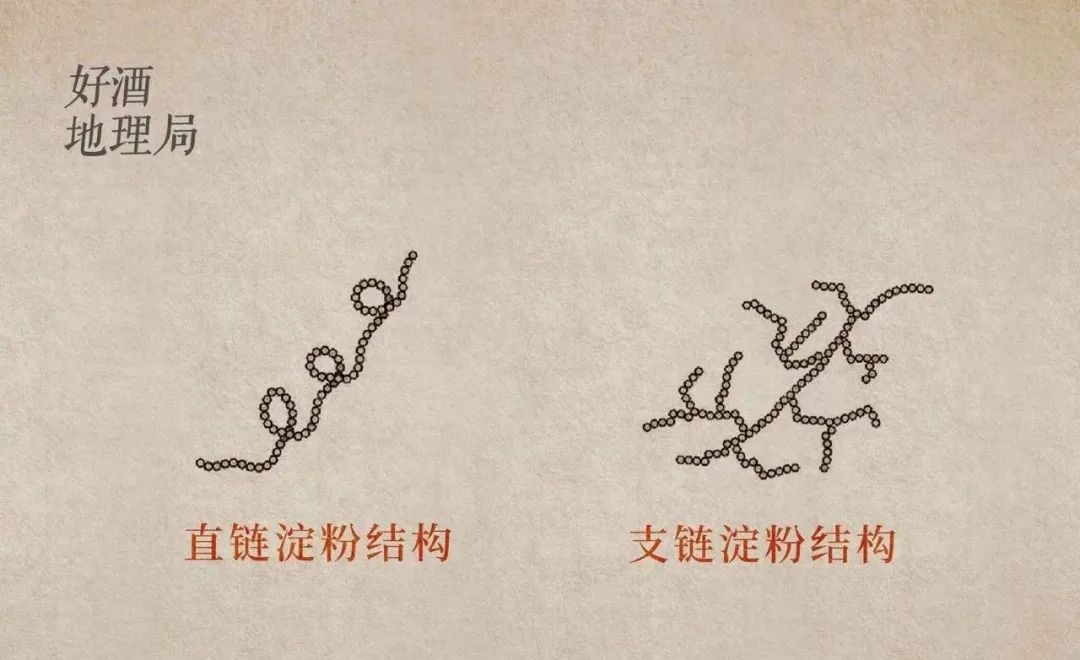

青稞的總淀粉含量均值為65.8%,,直鏈淀粉含量均值為12.8%,支鏈淀粉含量均值53%,,蛋白質(zhì)含量均值為12.9%,,這些數(shù)據(jù)的背后顯示出青稞較高的釀酒適用性。

相關(guān)學(xué)者采用離子色譜的方法在青稞酒醅中檢測到了8種糖,,其中包含5種還原糖類,,分別是半乳糖、果糖,、葡萄糖,、乳糖和麥芽糖,。而在高粱中未檢測到果糖和乳糖。

這說明,,相較于高粱,,青稞含有更多的還原性糖種類。

不同的還原糖種類對微生物會(huì)有不同的選擇偏好,,比如具有較高果糖含量的黑老鴉青稞會(huì)選擇微生物 K. phaffii QK2,,從而產(chǎn)生更多的酯類化合物,而具有更高葡萄糖含量的肚里黃青稞選擇微生物 P. fermentans PF,,從而產(chǎn)生更多的羰基化合物,。

葡萄糖和果糖通過對不同的微生物產(chǎn)生正相關(guān)反應(yīng),驅(qū)動(dòng)風(fēng)味功能微生物群的演替,,共同塑造出青稞酒的獨(dú)特口感和香氣,。

|天佑德青稞酒糧倉 圖源/天佑德青稞酒

青稞酒的獨(dú)特,還來自于釀造工藝,。釀青稞酒,,青稞既是釀酒原料,也是制曲原料,,“曲糧合一”的工藝極為少見,。

大曲作為釀酒的糖化發(fā)酵劑,在制作過程中依靠自然環(huán)境中的微生物在淀粉質(zhì)原料中進(jìn)行富集,、擴(kuò)大和培養(yǎng),,對制曲原料的淀粉和蛋白質(zhì)的含量要求較高。

青稞完美的契合了這一點(diǎn),,不僅含有豐富的蛋白質(zhì)和淀粉,,其分解產(chǎn)物能夠被微生物所利用,促進(jìn)微生物生長,,是良好的制曲原料,。

但光靠青稞制曲也不行,因?yàn)榍囡馁|(zhì)地較硬,,粘性不高,,需要加入適當(dāng)豌豆來進(jìn)行中和,兩種原料的比例在7:3左右,。

由青稞與豌豆共同制成的曲坯,,不僅外觀質(zhì)量好,,曲心的水分也更容易排出,避免后期造成曲斷面茬口不正的問題,,減少成品酒中的霉苦味,。

相比起其他釀酒原料,青稞在成為酒的路途上要多費(fèi)點(diǎn)工夫,,需要做到“清蒸清燒四次清”,。

所謂“清蒸”,是指釀酒的糧食是單獨(dú)蒸熟的,;“清燒”則是指用發(fā)酵好的酒醅蒸餾出酒時(shí),,不再添入新的原料。

這就與濃香型白酒的“混蒸混燒”有了顯著區(qū)隔,,與汾酒的“清蒸清燒二次清”同屬一脈,。

|天佑德青稞酒釀酒車間 圖源/天佑德青稞酒

|天佑德青稞酒釀酒車間 圖源/天佑德青稞酒不同的是,汾酒采用的釀酒原料是梗高粱,,這種高粱所含的淀粉大部分為直鏈淀粉,,糊化后的淀粉利用率較高。

青稞所含的支鏈淀粉較高,,其淀粉結(jié)構(gòu)比直鏈淀粉復(fù)雜,,更耐蒸煮,需要多次取酒才能將淀粉消耗殆盡,。這一點(diǎn),,與茅臺(tái)酒所采用的糯高粱更相似。

“雙曲并用”是青稞酒的又一獨(dú)特之處,。

白酒香型的基礎(chǔ)之一在于不同品溫酒曲的運(yùn)用,如低溫曲是清香酒,,中溫曲是濃香酒,,高溫曲是醬香酒等。

而青稞酒是中低溫曲和中高溫曲并用,,其風(fēng)味與使用低溫曲的清香型白酒有明顯區(qū)別。

中高溫曲名為“槐瓤曲”,,曲心呈灰色或黃色,猶如槐花,;中低溫曲名為“白霜滿天星曲”,,即曲橫斷面茬口菌絲生長均勻,,且全為白色,似白霜,,成品曲表面應(yīng)有顏色一致的白色斑點(diǎn),,似滿天星。

受益于全年平均氣溫不高的條件,青稞酒能夠做到全年不間斷釀酒,,酒體在四季輪回中逐漸形成綿甜爽凈,、香味諧調(diào)的風(fēng)格。

即使是不起眼的發(fā)酵容器,,青稞酒也與眾不同,。不是常見的地缸,而是花崗巖制成的條石窖壁池,,以松木鋪底,,窖面由松木蓋板。

花崗巖的材質(zhì)不僅利于清潔,,也利于傳導(dǎo)熱量,,能夠幫助窖內(nèi)保持相對較低的發(fā)酵溫度,墊底的松木下是排水槽,,保證及時(shí)排出發(fā)酵過程中產(chǎn)生的漚水,,確保酒體干凈,。

細(xì)數(shù)青稞酒釀造工藝的獨(dú)特性,會(huì)發(fā)現(xiàn)不是單純的工藝創(chuàng)新,,而是內(nèi)地釀酒工藝在高原地區(qū)進(jìn)行的一次成功的“本土化改造”,。

這種成功來源于當(dāng)?shù)蒯劸迫嗣竦膭趧?dòng)智慧,也同樣離不開當(dāng)?shù)鬲?dú)有的釀酒生態(tài),。

作為青稞酒的發(fā)源地,,互助縣與青藏高原多數(shù)地方的極端環(huán)境不同,擁有著相對稀缺的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)優(yōu)勢:海拔較低,、氣候較濕潤,、夏無酷暑、冬無極寒,。

從地理環(huán)境看,,這也與互助縣所處河湟谷地有關(guān)。

海拔上,,河湟谷地幾乎屬于整個(gè)青藏高原的最低點(diǎn),,從地理朝向來看,河湟谷地整體由西北向東南方向延伸,,面朝寧南高原,,直面東南季風(fēng)。

在兩側(cè)山體的作用下,,太平洋的暖濕氣流在穿透峽谷之時(shí),,會(huì)更容易抬升形成地形雨。

這樣的生態(tài)優(yōu)勢在高原地區(qū)彌足珍貴,,也為青稞酒的釀造提供了先決條件,。

縱觀青稞歷史,從“精氣之源”到“酒林奇葩”,,一粒高原之上的種子承載了人與自然相生相合的波瀾壯闊,。

(本文圖片除標(biāo)注外,均來自視覺中國,。)

發(fā)現(xiàn)好酒的自然人文之美

更多好文……

好酒地理局所發(fā)表的包括但不限于

文字、圖片,、視頻等原創(chuàng)作品,,均受法律保護(hù)。

未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁任何形式的轉(zhuǎn)載,、篡改、刪減等,。