這些鎮(zhèn)館之寶,,勾畫(huà)出千百年河南的酒之脈搏,。

“一部河南史,,半部中國(guó)史”,。

河南地處九州之中,,有“中州”之稱(chēng);

河南橫跨中國(guó)中部黃淮大平原,,又有“中原”之謂,;

河南因大部分地區(qū)位于黃河以南,故名“河南”,。

地大物博的河南,,貢獻(xiàn)出千里沃野,養(yǎng)育了華夏民族,,多糧多水的中原大地,,自然少不了好酒的存在,也留存下多姿多彩與酒相關(guān)的寶物,。

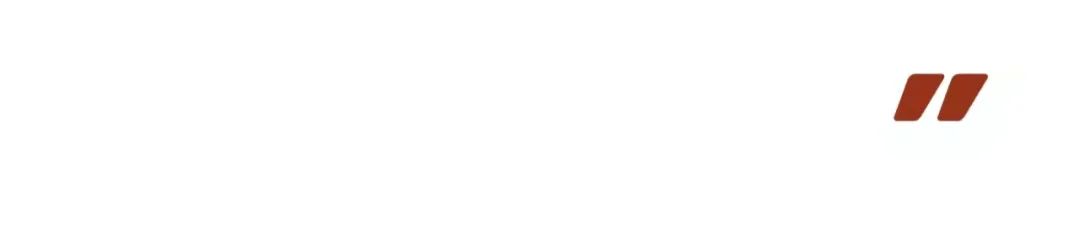

在芒碭山梁共王墓內(nèi),,我們仰頭觀看頂部復(fù)刻的四神云氣圖,震撼于紅與黑的瑰麗氣象,,青龍,、白虎、朱雀,、玄武四神與花枝,、云氣纏繞不休。

四神云氣圖的真跡,,就保存在河南博物院中,。

博物院夏商周時(shí)代的展廳中,有多件以“婦好”冠名的酒器,。其中就有一款籠著翅膀的“呆萌”鸮尊,,被擺放在展廳最核心的位置,為了能夠近距離欣賞,,游客們摩肩接踵,。

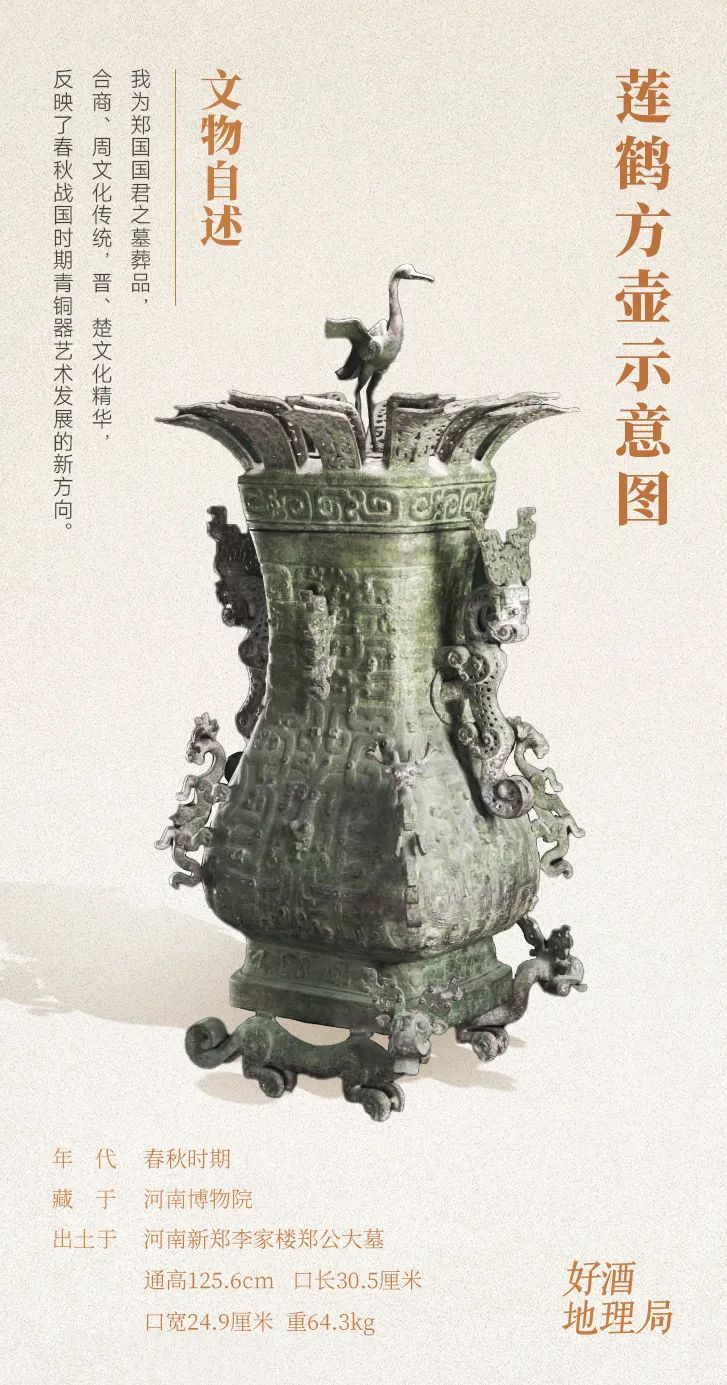

還有一件叫做蓮鶴方壺,,是春秋中期青銅制盛酒器,。在九大鎮(zhèn)院之寶中,這三件是與酒有關(guān)聯(lián)的,。

01|敦煌前之敦煌:四神云氣圖

四神云氣圖,,發(fā)掘于河南省永城市芒碭山的梁共王陵墓。

畫(huà)中青龍,、白虎,、朱雀、玄武造型生動(dòng),,姿態(tài)各異,。蓮花,、云紋勾勒,恢宏大氣,,靈氣滿(mǎn)溢,。整幅壁畫(huà)由辰砂、白云母,、孔雀石這幾種礦物質(zhì)顏料所形成的紅,、白、綠,、黑四種顏色根據(jù)對(duì)象的需求繪制而成,。

一條蜿蜒的“S”型巨龍占據(jù)了壁畫(huà)主體,只見(jiàn)它昂首瞪眼,,嘴巴大張,,其長(zhǎng)舌化作彎鉤,鉤住前方怪獸的尾巴,。

龍的前兩足踏云紋,、長(zhǎng)枝花朵和翅膀,后兩足踏朱雀尾和長(zhǎng)枝花朵,,靜中有動(dòng),,猶如在仙境中自在遨游。

學(xué)者聞一多認(rèn)為,,龍是以蛇為崇拜圖騰的部落,,吸取了其他圖騰的部分因素而形成的,如獸的足,、馬的頭,、鹿的角、鳥(niǎo)的翼,、魚(yú)的鱗等,。

在古代,龍能夠騰云駕霧,,引領(lǐng)死者靈魂升天,,亦有乘龍升仙之說(shuō)。

古代文藝作品中,,人物乘龍飛升的畫(huà)作不勝枚舉,,如長(zhǎng)沙子彈庫(kù)楚墓出土的《人物御龍圖》帛畫(huà),陜西定邊郝灘墓室乘龍升仙壁畫(huà)等,,皆反映了這個(gè)主題,。

|《人物御龍圖》帛畫(huà),1973年長(zhǎng)沙子彈庫(kù)1號(hào)墓出土。畫(huà)面正中繪頭戴高冠,、身穿博袍,、腰佩長(zhǎng)劍的男子,當(dāng)為墓主人形象,。 圖/湖南博物館

|《人物御龍圖》帛畫(huà),1973年長(zhǎng)沙子彈庫(kù)1號(hào)墓出土。畫(huà)面正中繪頭戴高冠,、身穿博袍,、腰佩長(zhǎng)劍的男子,當(dāng)為墓主人形象,。 圖/湖南博物館

被龍舌鉤住的鴨嘴怪獸,,體型如蛇一般細(xì)小,身上的花紋與龍身上的相似,,有魚(yú)鰭,、魚(yú)尾。圖上看去,,似在與龍嬉戲玩耍,。

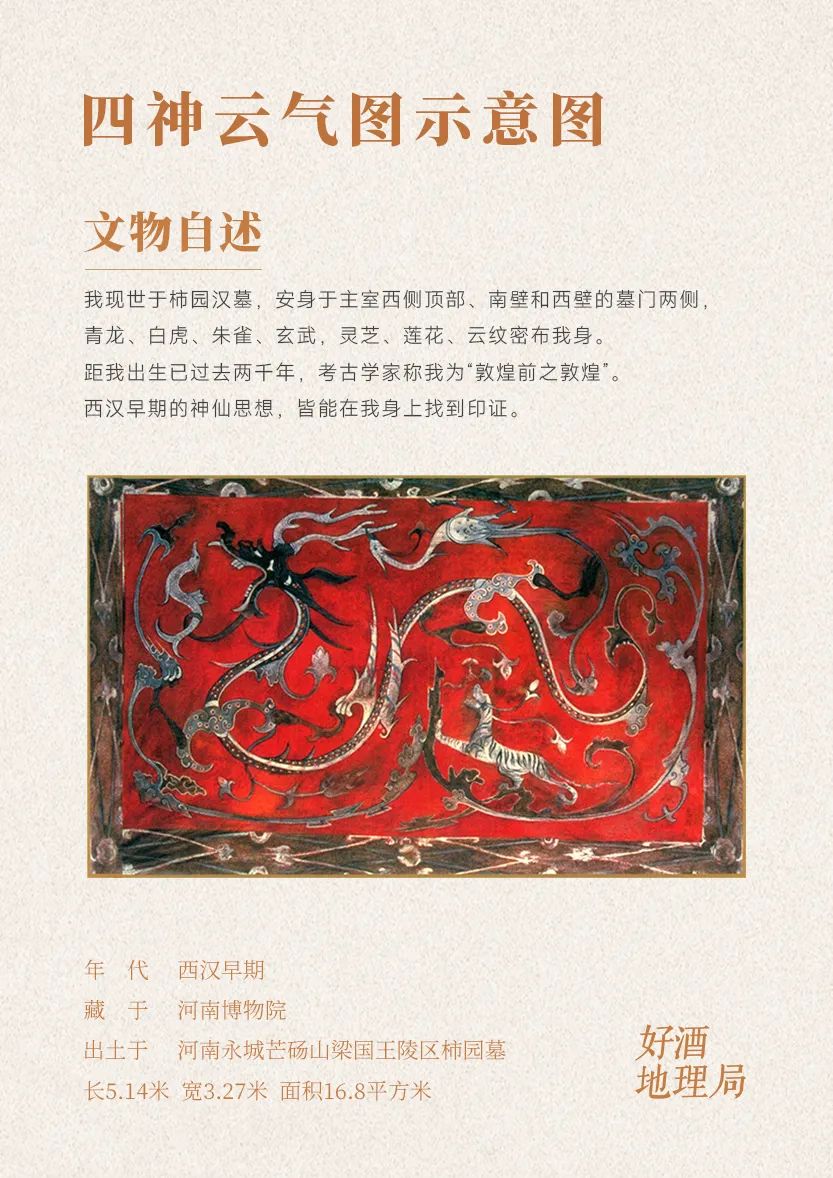

|《古柏靈芝圖》軸,,清趙之謙繪,。圖繪一株參天的柏樹(shù),粗壯的樹(shù)干久經(jīng)歲月的磨難,,疤痕累累,。交疊成蔭的葉片郁郁蔥蔥,春意盎然,,古柏因此表現(xiàn)出頑強(qiáng)的生命力,。 圖/故宮博物院

|《古柏靈芝圖》軸,,清趙之謙繪,。圖繪一株參天的柏樹(shù),粗壯的樹(shù)干久經(jīng)歲月的磨難,,疤痕累累,。交疊成蔭的葉片郁郁蔥蔥,春意盎然,,古柏因此表現(xiàn)出頑強(qiáng)的生命力,。 圖/故宮博物院

壁畫(huà)中還繪有大量的長(zhǎng)枝花朵,、神山,、靈芝和云紋圖像,云紋和蓮花都是古人升仙的“道具”。

四神云氣圖雖非酒器,,但它出土的河南永城,,正是酒史悠長(zhǎng)、產(chǎn)出好酒的地域,。自明朝時(shí)便有“御酒”之稱(chēng)的皇溝酒業(yè),,就坐落在永城,將酒之血脈賡續(xù)綿延,。

在皇溝馥合香的產(chǎn)品設(shè)計(jì)上,,也把四神云氣圖進(jìn)行提煉融入漢代圖案置于其瓶肩之上。

與梁共王陵墓同處于芒碭山的梁孝王王后陵中,,就有一間專(zhuān)門(mén)放酒器的側(cè)室,,可以想見(jiàn),漢代時(shí),,永城當(dāng)?shù)睾镁浦L(fēng)已盛,。無(wú)論生前身后,美酒都是他們不能割舍之物,。

|梁孝王王后陵中專(zhuān)門(mén)放酒器的側(cè)室

|梁孝王王后陵中專(zhuān)門(mén)放酒器的側(cè)室

02|最早的鳥(niǎo)形銅酒器:婦好鸮尊

|《殷王武丁貞問(wèn)婦婡患疾刻辭卜甲》,,即為婦好占卜的龜甲,,長(zhǎng)14.5厘米,,寬8.5厘米。其背面有占卜時(shí)燒灼過(guò)的鉆坑和鑿坑,。 圖/故宮博物院

|《殷王武丁貞問(wèn)婦婡患疾刻辭卜甲》,,即為婦好占卜的龜甲,,長(zhǎng)14.5厘米,,寬8.5厘米。其背面有占卜時(shí)燒灼過(guò)的鉆坑和鑿坑,。 圖/故宮博物院這位讓人牽腸掛肚的婦好是何人,?

1976年,河南省安陽(yáng)市的一座墓葬中出土了一對(duì)青銅尊,。通高45.9厘米,、重16.7千克,整體作鸮形,。經(jīng)鑒定,,系商朝晚期器物,在內(nèi)壁銘文中發(fā)現(xiàn)“婦好”二字,,于是,,它們被命名為“婦好”鸮尊。

尊,,是古代用于盛酒的酒器,,為古代王公貴族所特有,是主人尊貴地位的象征,,多為動(dòng)物造型,,寓意生活富裕。

|婦好青銅鸮(xiāo)尊,,是商代晚期銅器,,1976年出土于河南省安陽(yáng)市殷墟婦好墓,一件收藏于中國(guó)國(guó)家博物館,,另一件收藏于河南博物院,。

|婦好青銅鸮(xiāo)尊,,是商代晚期銅器,,1976年出土于河南省安陽(yáng)市殷墟婦好墓,一件收藏于中國(guó)國(guó)家博物館,,另一件收藏于河南博物院,。這對(duì)青銅鸮尊,是目前我國(guó)發(fā)現(xiàn)的最早的鳥(niǎo)形銅酒器,。

它們呈昂首挺胸的站立鸮形,,頭頂羽冠,造型莊重雄奇,。鸮頭后部為蓋,,蓋上立鳥(niǎo)與夔龍兼做蓋鈕。通體裝飾了獸面紋,、蟬紋,、夔龍紋、盤(pán)蛇紋,、鸮紋等多種紋飾,,銅尊垂到地面的尾巴與兩只腿構(gòu)成可以平穩(wěn)站立的三個(gè)支撐點(diǎn),其作用是保證盛酒不灑,。

鸮即貓頭鷹,,在中國(guó)的史前至商代,,它被視為祥瑞神鳥(niǎo)。

經(jīng)考古學(xué)家分析,,這座出土鸮尊的墓葬是商王室墓葬,,與安陽(yáng)殷墟出土的甲骨文相印證,,這座墓葬的主人便是前文提到的婦好,。

通過(guò)墓葬中器皿內(nèi)刻的銘文,以及一片片滿(mǎn)載文字的甲骨,,便可以編織出其一生的故事,。

婦好是中國(guó)歷史上第一位有據(jù)可查的女性軍事統(tǒng)帥、政治家,。同時(shí),,她還是商王武丁的王后,二人夫妻情深,,從占卜的文字,,便能看出得武丁對(duì)她的愛(ài)護(hù)和牽掛。

|河南安陽(yáng)殷墟婦好墓

|河南安陽(yáng)殷墟婦好墓

武丁在位期間,,婦好曾率領(lǐng)軍隊(duì)東征西討,,拓展疆土,還親自主持朝堂中各種大型祭祀活動(dòng),,堪稱(chēng)商代的“鐵娘子”,。

人們跨越了漫長(zhǎng)的遷徙生活,走進(jìn)商代得以定居,。畜牧業(yè)發(fā)展,,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平提高,奴隸制完善,,這一切搭建起了具有一定文明水平的商王朝統(tǒng)治,。

商代是一個(gè)金字塔式的等級(jí)社會(huì),分為商王,、貴族,、平民、奴隸等多個(gè)階層,。隨葬品是反映墓葬主人生前社會(huì)地位高低最具代表性的物品,,種類(lèi)和數(shù)量的多寡與所處階層直接掛鉤。

武丁寵愛(ài)婦好,,且作為王后,,婦好地位極高,這些因素令婦好墓隨葬銅酒器多達(dá)十五種,,種類(lèi)之全和數(shù)量之多,,都令人嘆為觀止,。墓中的隨葬品種,透露著商代青銅器的繁榮,,以及商人對(duì)酒器文化的重視,。

|婦好隨葬銅酒器,從左往右依次為:“婦好”銅方尊,、“婦好”銅方斝(jiǎ),、“婦好”鳥(niǎo)足銅鼎。

|婦好隨葬銅酒器,從左往右依次為:“婦好”銅方尊,、“婦好”銅方斝(jiǎ),、“婦好”鳥(niǎo)足銅鼎。

商代中原地區(qū)絢爛多姿的青銅器,,標(biāo)志著殷商文明的高度發(fā)達(dá),。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)高揚(yáng)之時(shí),手工業(yè)也與之相輔相成,。

社會(huì)生產(chǎn)力發(fā)展水平的提升,,催生了商代青銅制作技術(shù)的進(jìn)步。而技術(shù)的進(jìn)步也來(lái)源于需要,,商中晚期酒文化的成熟,,讓青銅器躍上新的臺(tái)階。

商代釀酒業(yè)的發(fā)展,,與當(dāng)時(shí)的禮制脫不開(kāi)關(guān)系,。

當(dāng)時(shí)信奉“禮以酒成”,無(wú)酒不成禮,,因而商代也是我國(guó)酒禮最復(fù)雜,、酒與政治結(jié)合最為緊密的時(shí)期之一。

早在新石器時(shí)代,,人們已發(fā)現(xiàn)發(fā)酵后的糧食,、瓜果可以生酒。但最初的酒不是用于日常飲用,,而是用于典禮,。酒與巫師協(xié)作,成為溝通神界的媒介,,是宗教,、祭祀儀式中的主角。

|商代銅禮器中,,酒器為主流,,青銅酒器亦成為這一時(shí)期青銅文明中光輝燦爛的焦點(diǎn)。

|商代銅禮器中,,酒器為主流,,青銅酒器亦成為這一時(shí)期青銅文明中光輝燦爛的焦點(diǎn)。03|青銅藝術(shù)的轉(zhuǎn)折:蓮鶴方壺

有心之人或許會(huì)發(fā)現(xiàn),,在河南博物院與北京故宮博物院,,有兩件看起來(lái)一模一樣的青銅酒器藏品——蓮鶴方壺。

這兩件蓮鶴方壺原本是一對(duì),。它們有著細(xì)微的區(qū)別:故宮博物院的通高122厘米,,重64千克,;河南博物院的則通高125.6厘米,,重64.3千克。(數(shù)據(jù)來(lái)源于故宮博物院官網(wǎng),、河南博物院公眾號(hào))

壺上有冠蓋,,器身長(zhǎng)頸、垂腹,、圈足,。壺冠形似雙層盛開(kāi)的蓮瓣,頂部平蓋上立一栩栩如生的鶴,,作展翅欲飛之狀,;壺頸兩側(cè)以附壁回首之龍形怪獸為耳;器身主體滿(mǎn)飾蟠螭紋,,圈足下有兩只側(cè)首吐舌的卷尾怪獸,,傾其全力承托重器。

在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期,,王室衰微,,諸侯爭(zhēng)霸,奴隸制不受束縛,,一時(shí)“禮崩樂(lè)壞”,,空前開(kāi)放。

極度的分裂,,也掙扎出了人文藝術(shù)極度的絢爛,。這一時(shí)期,百家爭(zhēng)鳴,,人才呈井噴式涌出,。

彝器是古代宗廟常用的青銅祭器的總稱(chēng),,鄭公大墓出土的彝器,既有接近于晉地器物的中原色調(diào),,又雜糅了楚地器物的飄逸風(fēng)韻,。

蓮鶴方壺正是春秋時(shí)期南北文化交融演進(jìn)過(guò)程中的產(chǎn)物,是青銅藝術(shù)風(fēng)格產(chǎn)生轉(zhuǎn)變、過(guò)渡時(shí)期的一件代表作,。

蓮鶴方壺是1923年在河南新鄭李家樓春秋鄭國(guó)國(guó)君大墓出土,。

經(jīng)過(guò)發(fā)掘,“鄭公大墓”出土了完整的青銅器近百件,,另外還有玉器,、陶器等數(shù)百件文物,史稱(chēng)“新鄭彝器”,。

|河南新鄭,,鄭國(guó)車(chē)馬坑景區(qū)(鄭王陵博物館),鄭公一號(hào)大墓,。

|河南新鄭,,鄭國(guó)車(chē)馬坑景區(qū)(鄭王陵博物館),鄭公一號(hào)大墓,。

更多好文……

好酒地理局所發(fā)表的包括但不限于

文字,、圖片,、視頻等原創(chuàng)作品,均受法律保護(hù),。

未經(jīng)許可,,嚴(yán)禁任何形式的轉(zhuǎn)載、篡改,、刪減等,。