玉米,在白酒版圖中共建了多糧釀造的標(biāo)桿

世界上谷物的最早馴化地集中在三處,,自西向東分別是伊拉克的兩河流域,中國的長江、黃河中下游地帶,,以及南美安第斯山區(qū)與墨西哥南部。

大約一萬年前,,小麥,、水稻、玉米三大谷物的祖先,,正在此與人類相遇,,由此開啟了進(jìn)化為人類主食之旅。它們隨人類的腳步走向世界各地,,由此也產(chǎn)生了一系列連鎖反應(yīng),。

華夏中國是馴化谷物種類最多的國家,原產(chǎn)的稻米,、黍,、粟走向世界各地,東非的高粱,、西亞的小麥,、中美洲的玉米也傳入中國,進(jìn)入到白酒釀造的原糧范疇,,豐富了釀酒的風(fēng)味,。

玉米是當(dāng)今世界排名第三的谷物,富含淀粉,、糖類的它,,不僅可產(chǎn)出玉米酒,還是釀造多糧型白酒的一塊重要拼圖,。

尤以五糧濃香為代表,,玉米與其他四種谷物一起構(gòu)建了豐滿和美的多糧釀酒宇宙。

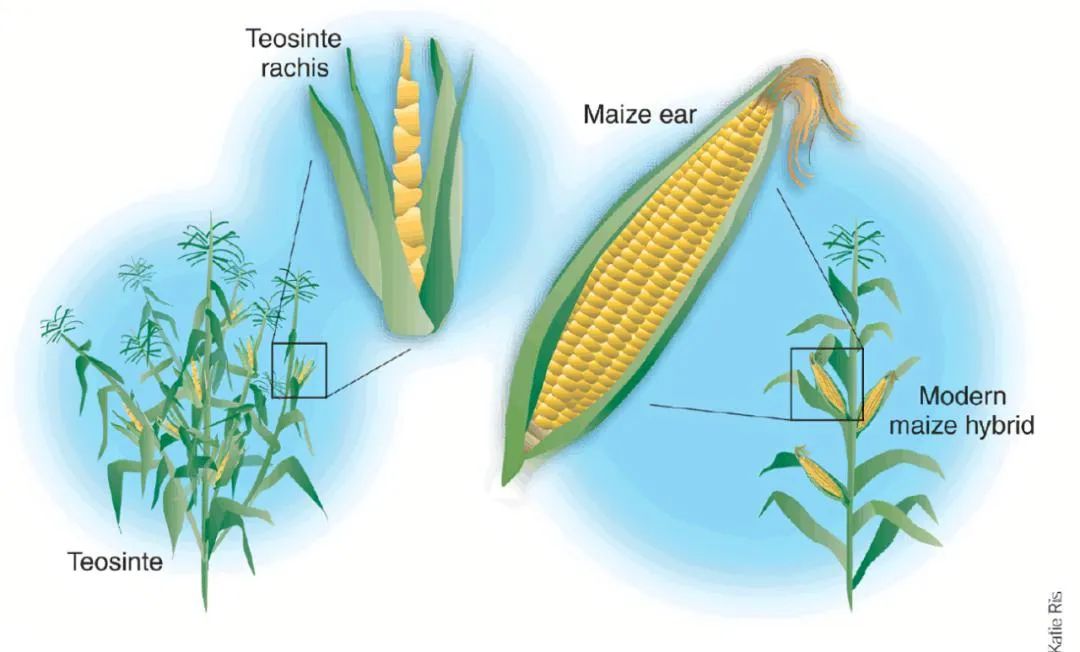

本世紀(jì)初期,,墨西哥建造拉丁美洲之塔時,,在深約70米的地底發(fā)現(xiàn)了遠(yuǎn)古大芻草的花粉化石,形狀結(jié)構(gòu)與現(xiàn)代栽培玉米的花粉化石近乎一致,。

|大芻草與現(xiàn)代玉米對比 圖源/Sustainable Pulse

|大芻草與現(xiàn)代玉米對比 圖源/Sustainable Pulse

科研人員發(fā)現(xiàn),,玉米的祖先大芻草已在墨西哥南部盆地生存了8萬年以上,比美洲最早出現(xiàn)的人類遺跡還要早上5萬年的時間,。

大芻草又名類蜀黍,,如今在中美洲地區(qū)的遼闊農(nóng)田中隨處可見。

與現(xiàn)代常見的玉米品種相比,,大芻草莖稈瘦弱,,穗頭只有拇指棒粗細(xì),,籽粒在脆弱的花軸上成單對排列,外部還有堅硬的果殼防御,。

|大芻草果仁如同手指般粗細(xì),,玉米就是從這樣一株美洲的野生雜草演化為如今的人類主糧之一。圖源/視覺中國

|大芻草果仁如同手指般粗細(xì),,玉米就是從這樣一株美洲的野生雜草演化為如今的人類主糧之一。圖源/視覺中國美洲大陸上的土著印第安人最初采集,、種植大芻草,,多是為了吸取玉米秸稈中蘊(yùn)含的甜汁,以補(bǔ)充身體所需糖分,。

約8000-9000年前,,大芻草最早被墨西哥南部河谷的印第安人馴化。包裹其中的果仁裸露出來,,方便人類食用了,。

|瓦哈卡是墨西哥玉米的發(fā)源地,每年7月最后一個星期,,人們都會舉行盛大的玉米節(jié),。圖源/視覺中國

|瓦哈卡是墨西哥玉米的發(fā)源地,每年7月最后一個星期,,人們都會舉行盛大的玉米節(jié),。圖源/視覺中國距今約6200年前,初始馴化玉米在墨西哥中部高海拔地區(qū)與墨西哥高原大芻草亞種偶然發(fā)生了一次雜交,,可以適應(yīng)高海拔地區(qū)的惡劣環(huán)境,。

對環(huán)境適應(yīng)力更強(qiáng)后,玉米開始走向全球,。

15世紀(jì)初,,伴隨著地理大發(fā)現(xiàn),哥倫布將玉米帶到西班牙,,并隨著世界大航海時代傳至世界各地,。

玉米傳入中國的時間,有明朝前葉說,、明朝中葉說,。路徑分為西北絲綢之路說、西南陸路說以及東南海路說,。

主流的說法是,,玉米在明朝由葡萄牙人和華商傳入我國東南沿海區(qū)域(閩粵),其后自南向北在長江中下游推廣引種,。

|圖為福建泉州海岸,,玉米在中國的爆發(fā),首先源于福建等東南海路的傳播,。圖源/視覺中國

|圖為福建泉州海岸,,玉米在中國的爆發(fā),首先源于福建等東南海路的傳播,。圖源/視覺中國

歷史地理學(xué)家韓茂莉提出,,玉米通過東南海路為主,西南、西北陸路為輔的三條入境路徑,,逐漸向中國腹地滲透,。

玉米在中國引種后,,最初被認(rèn)為是黃米,、小麥的異名品種,有“玉蜀黍”“玉麥”之稱,,種植面積也小,。

對于這種在中國出現(xiàn)的新奇植物,撰寫《本草綱目》李時珍在行走四方時描述稱 “種者亦罕”,。

不過,,在低調(diào)傳入200多年后,玉米在中國開始爆發(fā)了,。這也是中國農(nóng)業(yè)史上的一件大事,。

明末清初之后,玉米的盛世來了,。

玉米在中國開始廣泛的傳播,,大規(guī)模挺進(jìn)山區(qū),古代山民稱之為“生命之糧”,。

18世紀(jì)初期,,清王朝廢除人頭稅,人口迎來激增,。乾隆中期,,中國人口突破了2億,但人均耕地面積只有3.74畝,。

尖銳的人地矛盾之下,,從清朝中葉開始,人口大量向高海拔山地及高緯度地帶遷移,,開啟轟轟烈烈的墾山運(yùn)動,。

在山地農(nóng)業(yè)體系中,玉米開始大顯身手,。

|在秦嶺地區(qū),,玉米的推廣種植促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐拈_發(fā),打破了長期以來的封閉狀態(tài),。圖源/視覺中國

|在秦嶺地區(qū),,玉米的推廣種植促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐拈_發(fā),打破了長期以來的封閉狀態(tài),。圖源/視覺中國玉米有大量發(fā)達(dá)的次生根和支持根,,入土極深,可較大范圍和深層土壤吸收水分,,能適應(yīng)相對惡劣的地形與土壤,。

地處川、陜,、湖交界地帶的秦巴山區(qū),,很快被玉米覆蓋,。《三省邊防預(yù)覽》記載:漢中府之留壩 、鳳縣,、寧羌,、略陽、定遠(yuǎn),、洋縣六邑,,均以包谷、雜糧為正莊稼,。

玉米還具備生長周期短,、低投入的特點(diǎn),逐漸成為山地糧食出產(chǎn)的大宗,。四川耕地面積在百年間增長300%,,大部分是擴(kuò)種玉米的功勞。

圖源/視覺中國

圖源/視覺中國

18世紀(jì)中期,,玉米開始在我國長城以南,、青藏高原以東的山地大面積種植。

清末年間,,“闖關(guān)東”讓東北涌入大量關(guān)內(nèi)移民,,玉米也隨之在肥沃的黑土地上刮起一場黃金風(fēng)暴,成為移民們賴以生存的口糧,,再一次發(fā)揮了“生命之糧”的優(yōu)勢,。

|中國東北玉米帶與同緯度的美國玉米帶、烏克蘭玉米帶,,并稱為世界“三大黃金玉米帶”,。圖源/視覺中國

|中國東北玉米帶與同緯度的美國玉米帶、烏克蘭玉米帶,,并稱為世界“三大黃金玉米帶”,。圖源/視覺中國玉米真正的大發(fā)展,是在新中國成立之后,。

經(jīng)過國家兩次大規(guī)模推廣,,在20世紀(jì)70年代玉米種植面積超越小米位列第三,2012年更是超稻,、麥穩(wěn)居第一,。

從海外作物到生命之糧,從山區(qū)種植到平原分布,,從小眾雜糧到種植第一,,玉米逐漸擺脫了邊緣化的地位。今天,,全國鮮食玉米種植面積已超過2500萬畝,,位居全球之首。

|香甜軟糯的玉米粑粑,入口時,,玉米的清香和自然甘甜會在口中瞬間綻放,。圖源/視覺中國

|香甜軟糯的玉米粑粑,入口時,,玉米的清香和自然甘甜會在口中瞬間綻放,。圖源/視覺中國

玉米作為四大主食之一,不僅出現(xiàn)在中國人餐桌上,,還是醫(yī)療衛(wèi)生,、輕工業(yè)、化工業(yè)等不可或缺的原料,。

玉米是適合釀酒的良好原料之一,,出酒率也高。到今天,,還廣泛用于白酒和酒精的生產(chǎn)中。

在中國,,玉米最早用于釀酒的記載,,出現(xiàn)于17世紀(jì)初期,晚明《食物輯要》首次提及玉米可作酒,,此時距玉米在中國的傳入才過去了50年,。

玉米釀酒風(fēng)潮,始于清朝中葉,。

當(dāng)玉米融入中國主糧體系,,不僅緩解了人口膨脹帶來糧食危機(jī),還產(chǎn)生了剩余,,被用作釀酒,。

|玉米渾身都是寶。圖源/視覺中國

|玉米渾身都是寶。圖源/視覺中國

清人吳其濬《植物名實圖考》卷2《谷類·玉蜀黍》談到:山農(nóng)之糧,,視其豐歉,;釀酒磨粉,用均米麥,;瓤煮以飼豕,,稈干以供飲,無棄物,。

圖源/視覺中國

圖源/視覺中國及清中葉以后,,用玉米釀的包谷燒、咂酒在我國西南地區(qū)風(fēng)靡,。貴州思南縣“有火酒,,水酒兩種,用包谷烤者居多”,。

|咂酒多用玉米釀成,,飲用時需插若干麻管或竹管,直接用嘴吸插管來飲酒,這種酒是彝族獨(dú)具特色的美酒,。圖源/網(wǎng)絡(luò)

|咂酒多用玉米釀成,,飲用時需插若干麻管或竹管,直接用嘴吸插管來飲酒,這種酒是彝族獨(dú)具特色的美酒,。圖源/網(wǎng)絡(luò)玉米酒的主要集中在西南和東北版塊,。東北的玉米小燒,受到當(dāng)?shù)厝俗放酢?/span>四川大涼山的彝族人,,到了今天還把以玉米制成的酒稱“咂酒”,。

玉米不僅是中國白酒的釀造原料,在國外烈酒的配料中也不乏其身影,。美國所產(chǎn)波本威士忌,,原料中玉米的占比要求至少51%;韓國燒酒也多以米,、麥,、玉米等原料混制而成。

從人類主食之一到成為釀酒的原料,,玉米一直在豐富著人們的味蕾,。

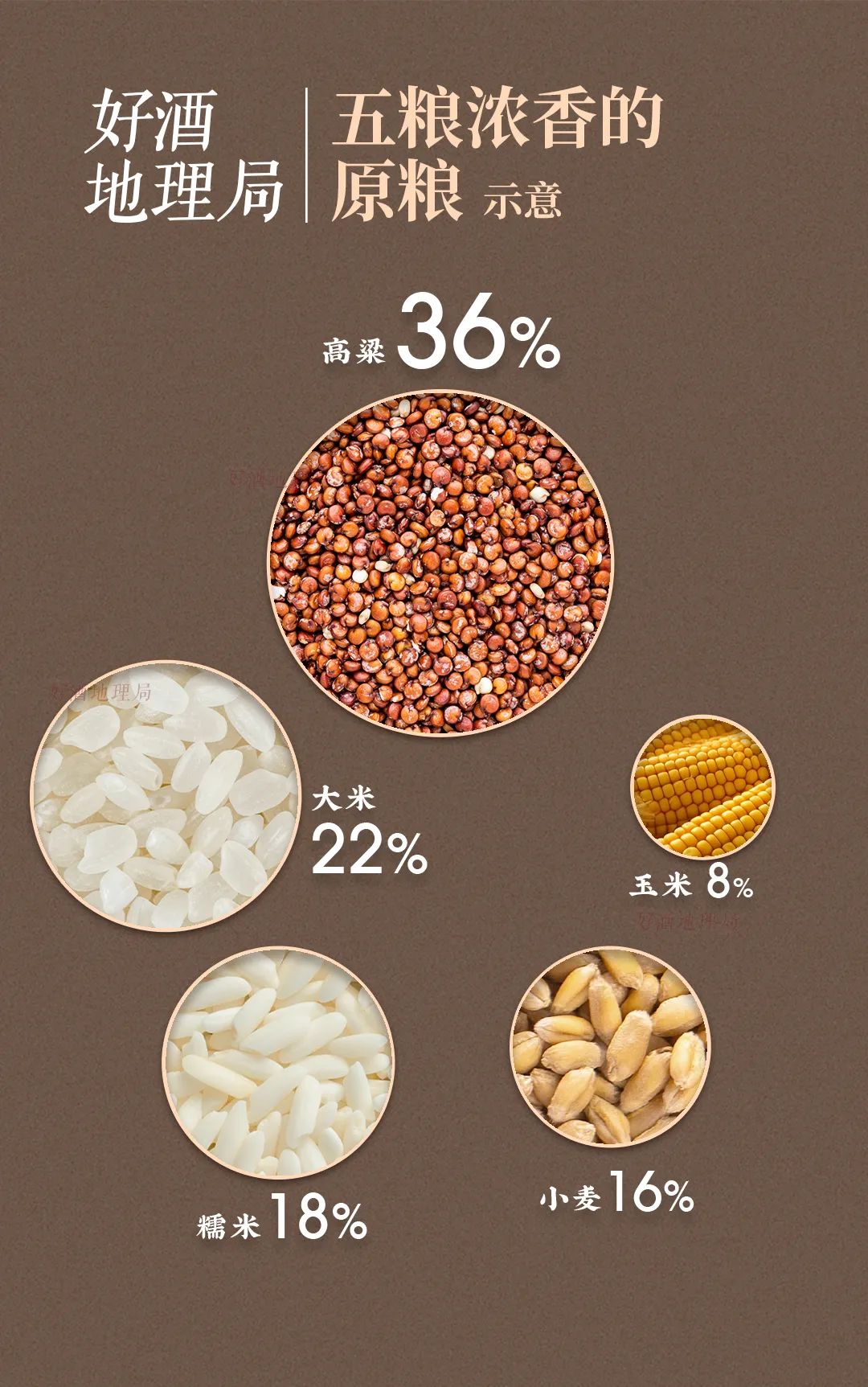

白酒行業(yè)有“高粱香、玉米甜,、小麥沖,、大米凈、糯米濃”的說法,。

玉米淀粉含量高,,還有較多的脂肪、植酸等成分,,經(jīng)蒸煮發(fā)酵后,,植酸轉(zhuǎn)化為具有明顯甜味的多元醇(丙三醇),脂肪經(jīng)發(fā)酵后產(chǎn)生脂肪酸和甘油,,賦予酒體醇甜感,、潤感。

到了今天,,純用玉米釀造的白酒,,已在逐漸變少。

不過,,玉米釀酒找到了最好的出路——充當(dāng)多糧濃香白酒的輔助原料,。五糧液、洋河,、劍南春等多糧濃香名優(yōu)白酒的釀造中,,均有玉米參與的身影。

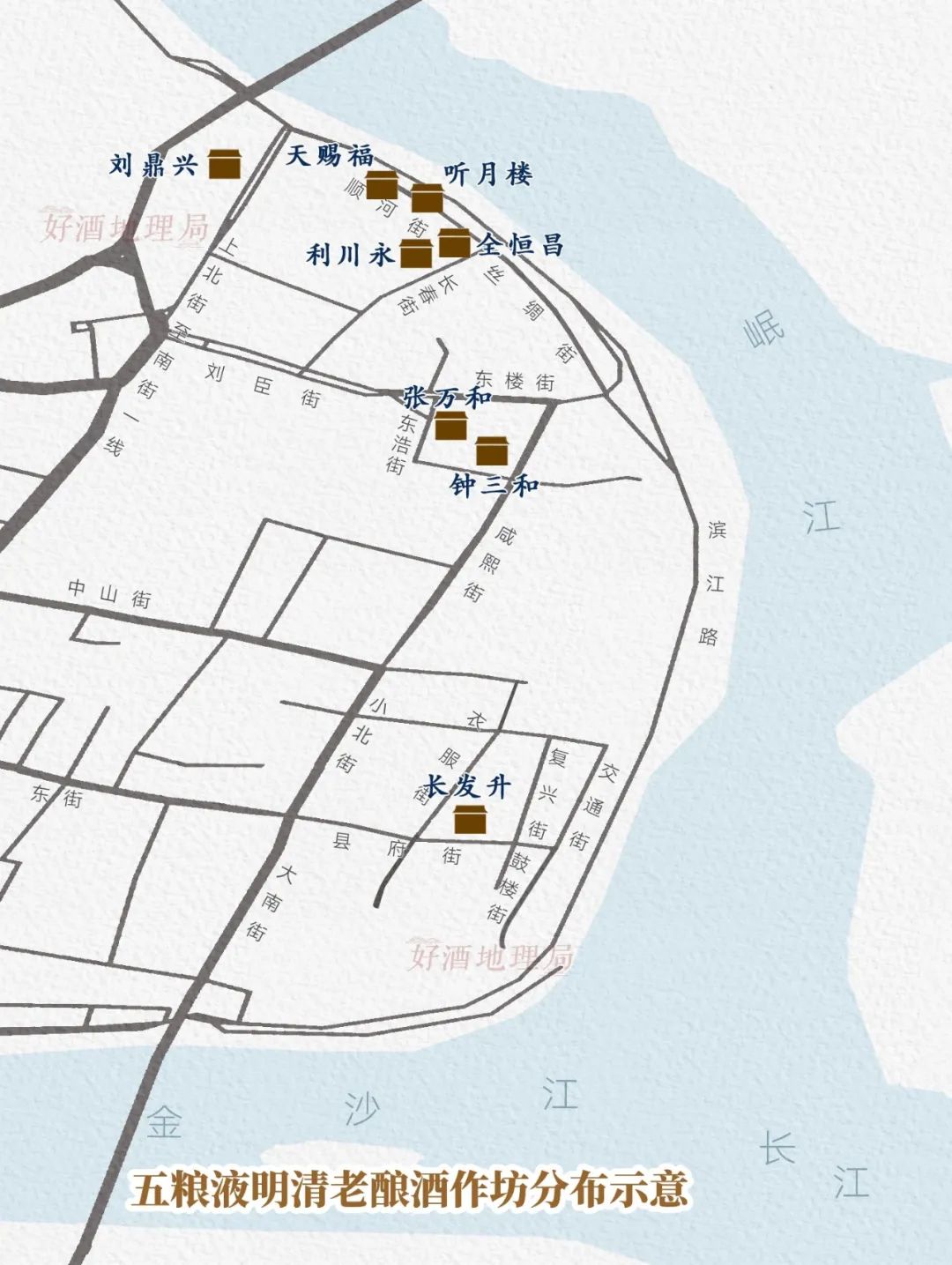

岷江,、金沙江,、長江三江交匯處的宜賓,,屬低海拔、低緯度地區(qū),,具有特殊“溫室氣候”,,既有利于高粱、水稻,、小麥,、玉米等糧食作物種植生產(chǎn),也有利于釀酒微生物的繁衍,,在這里誕生了用不同糧食釀酒的技藝,。

制圖/好酒地理局視覺中心

制圖/好酒地理局視覺中心宜賓采用多種糧食釀酒的歷史源遠(yuǎn)流長。多糧釀酒的配方經(jīng)歷過數(shù)次調(diào)整,,最終形成現(xiàn)代五糧配方,。

明朝時期,敘州府的雜糧酒采用蕎麥,、黍,、大米、糯米,、高粱五種糧食混合釀制,“蕎子半成黍半成,,大米糯米各兩成,,川南紅糧用四成,地窖發(fā)酵天鍋蒸”,。當(dāng)時玉米還未融入當(dāng)中,。

后來,釀酒師發(fā)現(xiàn),,釀酒使用蕎麥,,如果去殼不盡,易使酒產(chǎn)生苦澀味,,便采用小麥替換了蕎麥,。

清朝中葉以后,玉米在川南推廣種植,,傳統(tǒng)釀酒原料黍(小米),、蕎麥在種植結(jié)構(gòu)中的占比直線下降,至民國時僅有少量種植,。

五糧釀造便逐漸使用玉米,,進(jìn)而取代了黍。

制圖/好酒地理局視覺中心

制圖/好酒地理局視覺中心經(jīng)多次配料實驗,,“利川永”作坊最終采用高梁,、大米,、糯米、麥子,、玉米五種糧食為原料。

其中高梁占比36%,、大米22%,、糯米18%、小麥16%,、玉米8%,,釀造出了香味純濃的“雜糧酒”,是為五糧液酒的前身,。

制圖/好酒地理局視覺中心

制圖/好酒地理局視覺中心中國釀酒大師,、五糧液技術(shù)總顧問趙東說,“使用高粱,、大米,、糯米、小麥,、玉米五糧現(xiàn)代配方釀造的白酒,,具有多糧復(fù)合香、濃甜,、醇厚感強(qiáng),、窖香濃郁的高品質(zhì)特征,是多糧釀酒疊加效應(yīng)的最優(yōu)組合,。”

洋河酒所處的淮河流域,,同時廣泛種植著玉米。洋河酒釀造也是五糧,。

高粱,、大米、糯米,、小麥,、玉米大致占比,分別為45%,、20%,、18%、9%,、8%,。這種原料配比,也是洋河形成綿柔風(fēng)格的基礎(chǔ),。

在釀造洋河酒過程中,,工人不僅會把玉米去除胚芽,,還必須將其粉碎成8瓣。

這就是八瓣糧:多一瓣,,玉米在層層清水清洗過濾下營養(yǎng)成分易流失,;少一瓣,玉米在酒醅蒸煮過程中則不易充分熟透并釋放,。

這個飄洋過海而來的作物,,最終在白酒版圖中共建了多糧釀造的標(biāo)桿。

它還發(fā)揮出一種特殊的紐帶作用,,為中國白酒注入了更多開放的基因,。讓白酒在走向國際市場時,容易贏得了一定的心理共識,。

(本文圖片除標(biāo)注外,,均來自好酒地理局視頻中心)

[1]. 崔凱.谷物的故事[M].上海:上海三聯(lián)書店,2022.

[2]. 崔思朋.明清時期絲綢之路上的中國與世界——以外來作物在中國的傳播為視角[J].求索,2020,(03):58-66.

[3]. 冬屏亞.玉米的起源,、傳播和分布[J].農(nóng)業(yè)考古,1986,(01):271-280.

[4]. 韓茂莉.近五百年來玉米在中國境內(nèi)的傳播[J].中國文化研究,2007,(01):44-56.

[5]. 張祥穩(wěn),惠富平.清代中晚期山地廣種玉米之動因[J].史學(xué)月刊,2007,(10):34-38+72.

[6]. 劉長貴.以玉米做釀酒原料的合理途徑[J].中國釀造,1984,(05):23-22.

[7]. 李映發(fā).岷江流域農(nóng)作物與五糧釀酒[J].宜賓學(xué)院學(xué)報,2012,12(01):16-20.

[8]. 洪光住.中國釀酒科技發(fā)展史[M].中國輕工業(yè)出版社,,2018.

發(fā)現(xiàn)好酒的自然人文之美

更多好文……

好酒地理局所發(fā)表的包括但不限于

文字、圖片,、視頻等原創(chuàng)作品,,均受法律保護(hù)。

未經(jīng)許可,嚴(yán)禁任何形式的轉(zhuǎn)載,、篡改,、刪減等。